Wiebke Salzmann

Text-Wirkerei

Wirken an Texten – Wirken von Texten

Der Blog der Text-Wirkerei

Von Wollgras und Windflüchtern

Hier schreibe ich über Natur, Geschichte, Kultur in, von und aus Mecklenburg-Vorpommern – in völlig subjektiver Auswahl, je nachdem, was mir gerade so ein- oder auffällt. Auch die Info-Texte und Sagen zu den Krimikarten finden sich hier gesammelt.

Inhalt

Landschaften und Wanderungen

Flora und Fauna

Bauwerke und Orte

Aus der Geschichte

Sagen aus Mecklenburg-Vorpommern

Bernstein und anderes

Landschaften und Wanderungen

Wanderung im Tribohmer Bachtal

Wanderung im Tribohmer Bachtal

Wanderung im Tribohmer Bachtal

- Bei Die Feldsteinkirche von Tribohm wurde um 1210 errichtet und dürfte damit zu den ältesten in Vorpommern gehören. Man sieht ihrem trutzigen Äußeren an, dass Kirchen damals auch als Fluchtburgen dienen mussten.

- Schöner Weg am Hang des Tribohmer Bachtals zwischen hohen Buchen.

- Bruchwald am Ende des Bachtals – das Grüne ist Entengrütze auf dem Wasser.

- Zum Überqueren des Baches bei Gruel müssen Trittsteine reichen. Tun sie auch.

- Rückweg oberhalb des Bachtals auf Feldwegen.

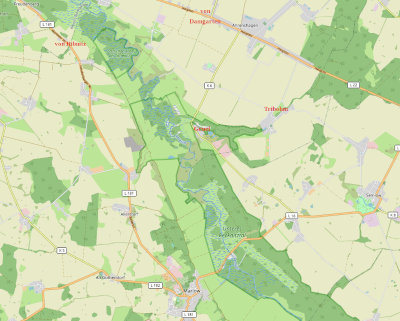

- Karte zur Lage von Tribohm und Gruel – man erreicht Tribohm entweder von Marlow kommend oder von Damgarten kommend.

Ein Mausklick auf die Karte öffnet eine vergößerte Version in einem neuen Browser-Tab.

Quelle der Karte: openstreetmap.de

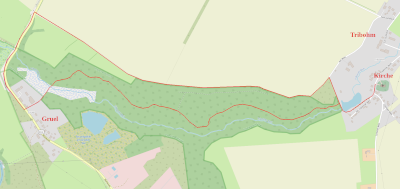

- Der Rundwanderweg im Tribohmer Bachtal beginnt an der Kirche in Tribohm.

Ein Mausklick auf die Karte öffnet eine vergößerte Version in einem neuen Browser-Tab.

Quelle der Karte: openstreetmap.de

Eine knapp 7 km lange Rundwanderung führt von Tribohm nach Gruel und wieder zurück.

Man startet bei der Kirche von Tribohm, dort gibt es auch ein paar Parkplätze. Am ehemaligen Mühlteich vorbei gelangt man auf einen Wanderweg, der einen durch den Buchenwald ein Stück oberhalb des Tribohmer Baches an diesem entlang bis Gruel führt. Der Mühlteich ist ein Überbleibsel der Wassermühlen, die die Zisterziensermönche im Mittelalter hier betrieben haben.

Bei Gruel folgt man nach rechts ein Stück der Straße (es gibt einen Radweg, man muss also nicht auf der Straße laufen), um dann über einen Feldweg am Waldrand zurück nach Tribohm zu wandern. Eine Karte gibt es unterhalb der Fotos.

Das Recknitztal – seine Entstehung

Das Recknitztal – seine Entstehung

Das Recknitztal – seine Entstehung

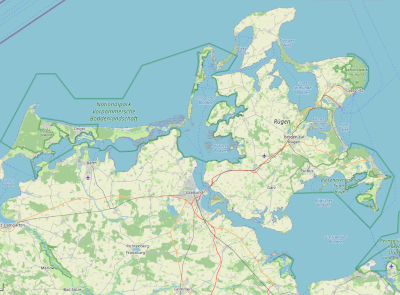

- Zur Lage des Recknitztales. Die Recknitz mündet in Ribnitz-Damgarten in den Saaler Bodden.

Ein Mausklick auf die Karte öffnet eine vergößerte Version in einem neuen Browser-Tab.

Quelle der Karte: openstreetmap.de

Wenn man auf der Bundesstraße B105 von Rostock kommend durch Ribnitz-Damgarten fährt, überquert man zwischen Ribnitz und Damgarten einen kleinen Fluss – die Recknitz. Der vordere Brückenkopf trägt das Stierkopf-Wappen, der hintere den Greif von Vorpommern. Denn die Recknitz war zwischen Bad Sülze und Ribnitz-Damgarten ein Grenzfluss zwischen Mecklenburg und Vorpommern. Und auch wenn heute beide zusammen ein Bundesland bilden, liegen die Regionen Mecklenburg und Vorpommern immer noch auf den verschiedenen Seiten der Recknitz.

Als Ortschronistin habe ich vor einigen Jahren mal Fahrpläne aus dem 19. Jahrhundert im Staatskalender von Mecklenburg-Schwerin (einer Art statistischem Jahrbuch). Detailliert waren die nur bis Ribnitz aufgeführt, und es war extra vermerkt, dass dort eine Pass-Station war. Denn man verließ hier das Staatsgebiet des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin.

Die Recknitz als Geschöpf der Eiszeit

- Blick über die Wiesen des Recknitztals und die begrenzenden Hügel, auf der Rundwanderung von Ehmkendorf aus.

- Die Recknitz im zeitigen Frühjahr am Wasserwanderrastplatz Pantlitz

- Blick von Pantlitz aus hinunter ins Recknitztal

Ab Bad Sülze fließt die Recknitz in einem Urstromtal – breite Täler, deren Entstehung auf die Eiszeit zurückgeht.

Urstromtäler konnten im norddeutschen Tiefland entstehen, weil hier das Gelände von Nord nach Süd ansteigt. Die Gletscher der Eiszeit waren von Norden her nach Norddeutschland vorgedrungen. Als die Eiszeit zu Ende ging und die Gletscher abschmolzen, floss das Schmelzwasser nach Süden ab. Da die Landschaft aber nach Süden ansteigt, fand sich das Schmelzwasser bald vor einer Barriere und wurde parallel zur Eiskante abgelenkt. Es floss nun zwischen der Geländeerhebung und dem Gletscherrand zum Meer ab. Die Recknitz mündet heute in den Saaler Bodden in Ribnitz-Damgarten.

Urstromtäler sind 1 bis 20 km breit, mit einer sehr ebenen Talsohle. Die begrenzenden Hände sind nur einige dutzend, mitunter auch nur wenige Meter hoch. Der Grundwasserstand ist häufig sehr hoch, wenn – wie auch bei der Recknitz – die Talsohle des Urstromtals unter dem Meeresspiegel liegt. Hier haben sich häufig Moore gebildet.

Die Recknitz hat in ihrem Unterlauf ein Gefälle von nur 30 cm auf 20 km, also nur als 1,5 cm auf 1 km. Wenn im Saaler Bodden Hochwasser herrscht, ist dies bis Bad Sülze zu spüren.

Kreidefelsen und Feuerstein

Kreidefelsen und Feuerstein

Kreidefelsen und Feuerstein

- Die Kreidefelsen auf Rügen am Nationalpark Jasmund, vom Boot aus gesehen.

Ausflugsboote an der Kreideküste entlang fahren u. a. von Sassnitz aus. Vom Wasser aus kann man die Kreidefelsen am besten bewundern, eine Fahrt lohnt sich auf jeden Fall.

Das vielleicht bekannteste Wahrzeichen der Insel Rügen sind die weißen steil abfallenden Kreidekliffs im Nordosten der Insel, im Nationalpark Jasmund. Der Begriff „Felsen“ lässt an festes Gestein wie Granit denken – die Kreidefelsen bestehen jedoch aus recht weichem Material, von dem Sturmhochwasser der Ostsee immer wieder große Stücke abbrechen. Einer der bekanntesten Abbrüche ist der vom Februar 2005, bei dem die Hauptzinnen der berühmten Wissower Klinken (nämlich 50 000 Kubikmeter Kreide) ins Meer rutschten. Man kann sich vorstellen (oder will das vielleicht lieber gar nicht), wie groß die Überlebenschancen sind, wenn man von einem solchen Abbruch erwischt wird, weshalb man Warnungen und Verbote unbedingt ernst nehmen sollte – auch wenn es noch so sehr lockt, auf dem Strandstreifen unterhalb der weißen Felsen nach Fossilien zu suchen. Fossilien stecken etliche in der Kreide und gelangen bei Kreideabbrüchen ins Freie.

Entstehungsgeschichte der Kreidefelsen

- Bei Kreideabbrüchen stürzen große Massen Kreide hinab – Warnungen sollte man sehr ernst nehmen.

- Bei Kreideabbrüchen werden immer wieder Steine und dann auch Feuersteine freigelegt. Aber auch aus dem Meer werden sie bei Sturm an den Strand gespült.

Dazu müssen wir mehr als 70 Mio. Jahre in der Erdgeschichte zurückgehen, in das Erdzeitalter mit dem Namen „Kreidezeit“. In den vorhergehenden Zeitaltern hatten sich alle Kontinente der Erde zum Superkontinent Pangäa vereinigt und dieser zerfiel nun wieder. Der Atlantik öffnete sich zwischen Afrika und Südamerika, Nordamerika und Europa begannen, sich zu trennen, und das heutige Bild der Erdoberfläche ließ sich allmählich erahnen.

Das Klima war in der Kreidezeit wärmer und feuchter als heute, sodass – mit Ausnahme der frühen Kreidezeit – die Erde vollständig eisfrei war (während heute die Pole auch im Sommer vereist sind). Entsprechend hoch war der Meeresspiegel, Nordwesteuropa lag unter einem flachen Meer. In diesem Meer lebten Kalkalgen, das sind einzellige Algen mit einem Panzer aus Kalkplättchen. Starben diese Algen ab, sanken sie auf den Meeresboden. Während die weichen Zellteile nicht überdauerten, bildeten die Kalkschalen im Laufe der Zeit eine mehrere hundert Meter mächtige Sedimentschicht, die sich verdichtete zur Kreide, einem weichen Sedimentgestein – so weich, dass die Kreide im nassen Zustand sogar mit einem Messer geschnitten werden kann.

Feuersteine und Fossilien

- Die meisten der Feuersteine, die man am Ostseestrand findet, entstanden im Paläogen und in der späten Kreide, vor 60 bis 70 Millionen Jahren, wobei die gelben und rötlichen mit 60 Millionen Jahren jünger sind als die schwarzen. Die weiße Hülle um viele Feuersteine ist übrigens keine Schreibkreide, sondern eine Silicium-Dioxid-Masse.

- In der Schreibkreide und im Feuerstein findet man oft Fossilien: hier sieht man Korallen im Feuerstein.

- Die fossilen Innenskelette von Belemniten nennt man auch Donnerkeil, wegen ihrer länglichen, geschossartigen Form. Sie galten als Heilmittel unter anderem gegen Hexenschuss.

Viele Sedimentgesteine, z. B. Kalk- oder Sandstein, liegen in Schichten vor. Ganz anders dagegen der Feuerstein, ebenfalls ein Sedimentgestein. Er entstand aus Kieselsäure, die wahrscheinlich aus den Schalen von Kieselalgen stammte. Diese Kieselsäure befand sich in den Kreideablagerungen und verdichtete sich dort zu steinernen Knollen – dem Feuerstein. Die Feuersteinknollen lagern in Schichten in der Kreide und treten immer wieder aus den Kreidefelsen zutage. Wir finden Feuersteine vor allem nach Stürmen zuhauf auf den Stränden der Ostseeküste.

Feuersteine sind meistens schwarz, es kommen aber auch braune oder – selten – rote Feuersteine vor. Die hellen äußeren Schichten von vielen Feuersteinen sind keine Kreide, sondern eine Vorstufe des Feuersteins, die sich im Laufe weiterer Jahrmillionen ebenfalls zu Feuerstein umwandeln würde.

Feuerstein heißt so, weil er unter anderem als Schlagstein in einem Schlagfeuerzeug diente. Man schlug damit von einem anderen Material wie Pyrit kleine Späne ab, die durch die Reibungswärme entzündet wurden. Damit die entzündeten Späne, die Funken, auch ein wirkliches Feuer entfachten, brauchte man noch ein leicht entzündliches Material, den Zunder, das von den Funken in Brand gesteckt wurde.

Da Sedimentgesteine sich aus Material bilden, dass im Laufe der Zeit im Meer auf den Meeresboden absank, passierte es auch häufig, dass größere Lebewesen in die Schichten eingebaut wurden – entweder, wenn diese ebenfalls starben und auf den Meeresgrund sanken, oder, wenn durch Hebungen des Untergrundes die Sedimentschichten ins Rutschen gerieten und die Lebewesen begraben wurden. Diese Lebewesen finden wir heute als Fossilien. Beispiele sind die Donnerkeile genannten Belemniten oder versteinerte Seeigel.

Eiszeiten als Landschaftsformer

- Die Kreidefelsen auf Rügen am Nationalpark Jasmund, bei einer Wanderung durch den wunderbaren Buchenwald oben auf den Kreidefelsen.

Die Wanderung ist schon ein paar Jahre her, deshalb weiß ich nicht, wie nah man derzeit an die Abbruchkante kommt. Aber eine Wanderung durch den Buchenwald im Nationalpark Jasmund ist schon ein Wert an sich, auch wenn man keinen Blick auf die Kreidefelsen erhascht.

Einige zehn Mio. Jahre später (im Zeitalter des Paläogen, aber das muss man sich nicht unbedingt merken) kühlte das Klima ab – das hängt damit zusammen, dass Gebirge wie Alpen und Himalaja emporwuchsen und die Strömungen in Wind und Wasser veränderten. Die Pole vereisten und der Meeresspiegel sank. Eiszeiten wechselten sich mit wärmeren Zwischeneiszeiten ab (in einer Zwischeneiszeit leben auch wir gerade). Schließlich trugen auch die Gletscher der letzten Eiszeit vor einigen zehntausend Jahren ihren Teil bei und gaben den Kreidefelsen ihre heutige Form – die vorrückenden Eismassen schoben die Kreideschichten aufeinander, stauchten und falteten sie und wölbten sie auf. Das kann man noch erkennen: Die ehemals waagerecht liegenden schmalen Bänder der Feuersteinschichten liegen heute oft schräg in der Kreide.

Obenauf lagerten die Gletscher Geschiebemergel ab, der die Grundlage bildet für den wunderschönen ursprünglichen Buchenwald des Nationalparks Jasmund.

- Übersicht über die Insel Rügen

Ein Mausklick auf die Karte öffnet eine vergößerte Version in einem neuen Browser-Tab.

Quelle der Karte: openstreetmap.de

Schließlich, vor ca. zehntausend Jahren, war auch die letzte Eiszeit vorbei. Die Gletscher schmolzen, der Meeresspiegel der Ostsee stieg an. Teile der Insel Rügen versanken im Meer, nur noch Inseln ragten aus dem Wasser. An diesen tobten sich die Sturmhochwasser aus, rissen Stücke von den Küsten ab und formten so aus den Hängen Steilküsten. Das abgetragene Material wurde anderswo angelandet. So entstanden die Haken, flache, gebogene Enden. Zum Teil bildeten sich aus diesen schmale Verbindungen zwischen zwei Inseln, Nehrungen genannt, wie z. B. die Schaabe im Nordosten von Rügen (zu sehen in der vergrößerten Ansicht der ersten Karte). Die durch die Nehrungen von der offenen See abgetrennten Gewässer sind die Bodden, wie der Große Jasmunder Bodden hinter der Schaabe.

- Übersicht über den Nationalpark Jasmund. Wer mehr wissen will zur Kreideküste, dem sei ein Besuch im Kreidemuseum in Gummanz, nordöstlich von Sagard, ans Herz gelegt.

Ein Mausklick auf die Karte öffnet eine vergößerte Version in einem neuen Browser-Tab.

Quelle der Karte: openstreetmap.de

Wo findet man denn nun die Kreideküste?

Die zweite Karte zeigt die Halbinsel Jasmund im Nordosten der Insel Rügen. Dort nimmt der Nationalpark Jasmund einen großen Teil der östlichen Küste ein. Hier wachsen ursprüngliche Buchenwälder und zur Ostsee hin fällt die Küste steil ab und bildet die weiß leuchtenden Kreidekliffs. In der Vergrößerung der Karte erkennt man die vielen Wanderwege durch den Buchenwald (braun gestrichelte Linien), auch die Route der Ausflugsboote entlang der Kreideküste ist eingezeichnet (blau gestrichelte Linie). Zum Beispiel im mit der Bahn erreichbaren Sassnitz kann man beides beginnen – Wanderung wie Bootsfahrt.

Paddeln auf der Trebel

Paddeln auf der Trebel

Paddeln auf der Trebel

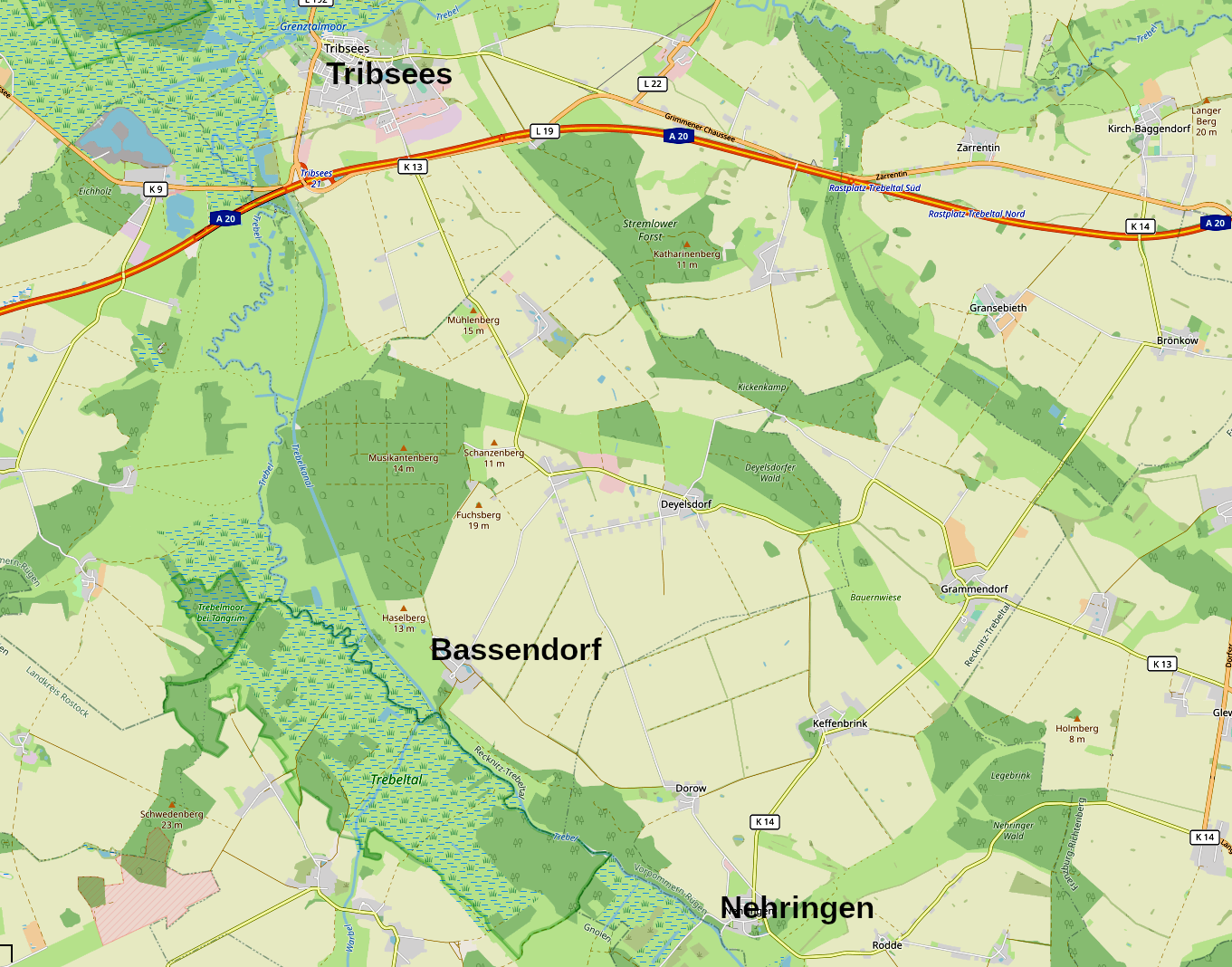

- Übersicht über den Verlauf der Trebel zwischen Tribsees und Nehringen

Ein Mausklick auf die Karte öffnet eine vergößerte Version in einem neuen Browser-Tab.

Quelle der Karte: openstreetmap.de

Die Trebel ist ein Fluss in Vorpommern, der mit seiner geringen Strömung auch für Angsthasen wie mich schöne Paddeltouren ermöglicht. Nach der Vereinigung der beiden Quellbäche in Grimmen ist die Trebel noch knapp 70 km lang. Von Grimmen aus schlängelt sie sich Richtung Westen, an Tribsees vorbei und biegt dann nach Südosten ab, um schließlich in Demmin in die Peene zu münden. Ganzjährig paddelbar soll sie erst ab Tribsees sein, ab Kirchbaggendorf erst im Sommer nach der Entkrautung. Dazu habe ich aber keine eigenen Erfahrungen.

Wir haben bisher zwei Paddeltouren auf der Trebel unternommen. Wenn wir mit den eigenen Kajaks unterwegs sind, kommen wir nicht sehr weit (was nicht an meinem Mann liegt), weil wir ja die gleiche Strecke auch wieder zurück müssen.

Auf die Idee gekommen sind wir, weil ich nach einer Wanderung im Grenztalmoor unbedingt mal die Holzklappbrücke von Nehringen sehen wollte. Dabei haben wir den Wasserwanderrastplatz in Nehringen entdeckt. Anfang Oktober 2021 haben wir dann von dort aus unsere erste Trebeltour unternommen und zwar Richtung Tribsees, also nach Norden. Ab Bassendorf fährt man im Trebelkanal, ab hier schlängelt sich der Fluss nicht mehr. Die Landschaft ist zwar immer noch schön und beruhigend, aber es ist ohne Biegungen und Kurven auch ein ganzes Stück langweiliger. Wir sind dann jedoch auf den Abzweig der alten Trebel bei Bassendorf gestoßen und ein Stück hineingepaddelt, etwa bis zur Mündung der Warbel, bevor wir umkehren mussten.

Die hölzerne Klappbrücke von Nehringen

- Die Holzklappbrücke bei Nehringen sieht man schon von der Einsetzstelle in Nehringen aus.

Wendet man sich vom Wasserwanderrastplatz in Nehringen in Richtung Tribsees (also nach rechts, wenn man dort am Ufer steht, Nehringen im Rücken), kann man die hölzerne Klappbrücke schon sehen. Man kommt mit einem Paddelboot auch problemlos darunter durch. Die knapp 45 m lange Brücke verbindet Mecklenburg und Vorpommern, die Trebel bildet hier die Grenze zwischen beiden.

Bereits im Mittelalter gab es hier ein Brücke, bis etwa 1500. Es dauerte dann 400 Jahre, bis man sich auf eine neue Brücke einigen konnte – mal wollten die in Pommern herrschenden Schweden eine, die Mecklenburger aber nicht, dann wollten die Mecklenburger eine, konnten sich aber mit den Preußen nicht einigen, die inzwischen in Pommern den Hut aufhatten. 1911 wurde dann endlich die neue Brücke eröffnet.

Die heutige Brücke ist allerdings nicht mehr das Original von 1911, sondern bereits die zweite Rekonstruktion nach historischem Vorbild. Sie wurde 2012 freigegeben.

Die Bilder sprechen für sich, denke ich – eine sehr entspannende Gegend.

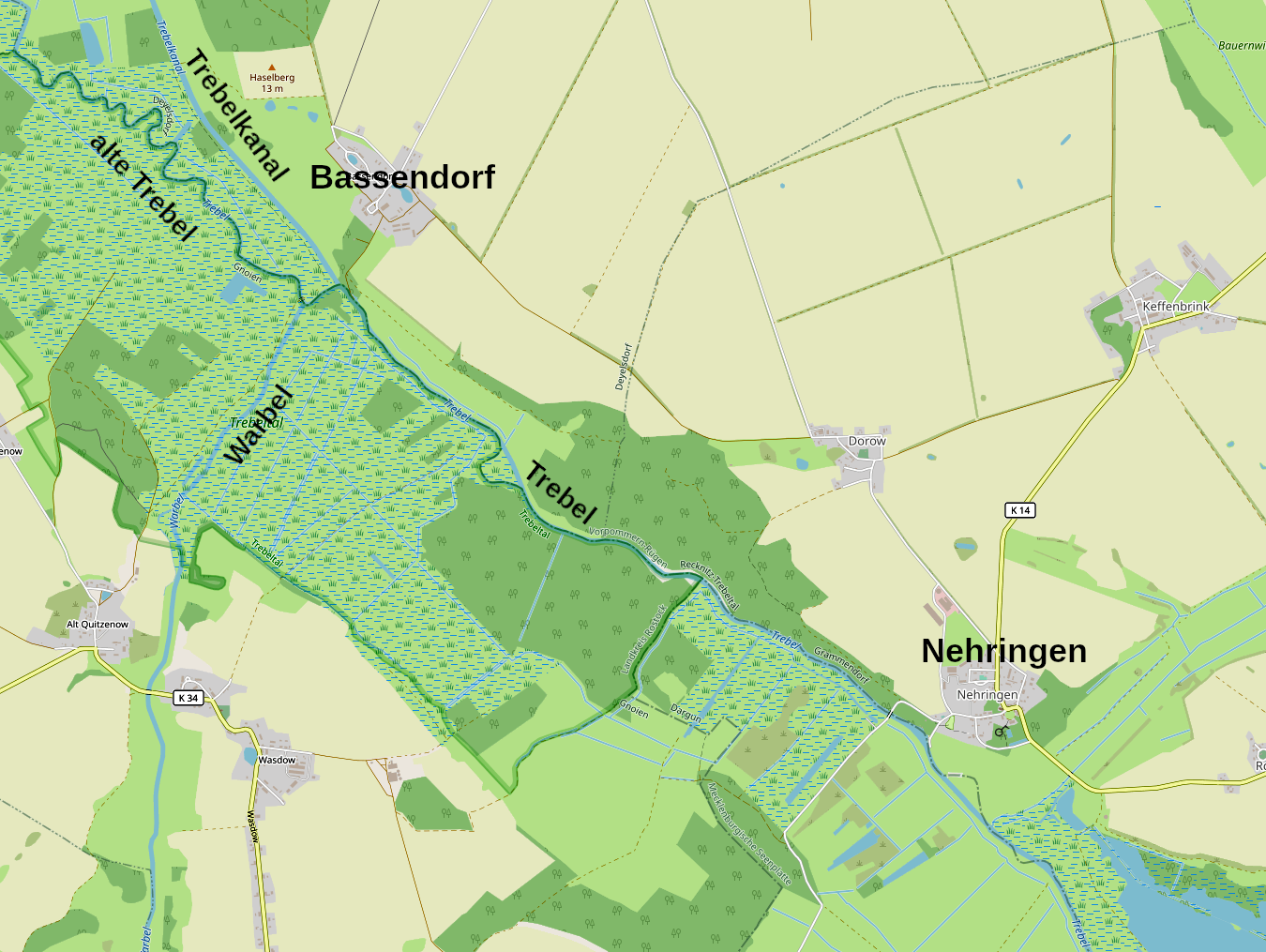

- Die Trebel zwischen Nehringen und Bassendorf, wo die alte Trebel abzweigt. Wir sind bis zur Einmündung der Warbel gepaddelt.

Ein Mausklick auf die Karte öffnet eine vergößerte Version in einem neuen Browser-Tab.

Quelle der Karte: openstreetmap.de

- Nehringen mit dem Wasserwanderrastplatz

Ein Mausklick auf die Karte öffnet eine vergößerte Version in einem neuen Browser-Tab.

Quelle der Karte: openstreetmap.de

Hier noch zwei Kartenausschnitte zur gepaddelten Strecke und zur Einsetzstelle in Nehringen.

Die alte Trebel bei Bassendorf

Die alte Trebel bei Bassendorf

Die alte Trebel bei Bassendorf

- Einsetzstelle in Bassendorf

Damit war aber der Entschluss gefasst, bei der nächsten Trebeltour die alte Trebel zu erkunden. Man sollte dies im Frühling tun, bevor sie von Wasserpflanzen in Besitz genommen wird, oder nach der Krautung. Da wir den genauen Zeitpunkt der Krautung nicht kannten, haben wir uns für den Frühsommer entschieden, Anfang Juni. Wir sind in Bassendorf eingesetzt – wie in Nehringen gibt es hier neben einem befestigten Ufer eine sandige Stelle, die auch als Badeplatz geeignet ist. Hier kommt man problemlos mit den Kajaks ins Wasser.

Die alte Trebel ist deutlich schmaler und gewundener. Sie führt durch Wiesen und Schilf – man sollte auf jeden Fall auf Sonnenschutz achten. Was ich mal wieder nicht getan hatte. Über einen Mangel an Biegungen und Kurven kann man sich hier nicht beklagen, teilweise meint man die Orientierung zu verlieren. Was ja aber auf einem Fluss kaum passieren kann. Wenn man den gesamten Verlauf bis zum Wiedereinmünden in den Trebelkanal paddeln will, sollte man auf jeden Fall den Zeitverlust durch die Biegungen bedenken, denn durch die vielen Kurven kommt man nur langsam voran. Für uns war es egal, wir wollten nur ein Stück in die alte Trebel hinein und dann wieder umkehren.

In dieser Jahreszeit begannen Teich- und Seerosen mit der Blüte. Man kam noch gut hindurch und es war wunderschön.

Wir sind bis zu einer Stelle gepaddelt, wo rechts und links zwei kurze Stichkanäle abzweigen. Am Ende des rechten kommt man an eine Wiese, über die ein Trampelpfad hinüber zum Trebelkanal führt. Schilfgürtel am Ufer dürfen allerdings nicht betreten oder befahren werden, um die dort nistenden Vögel nicht zu stören.

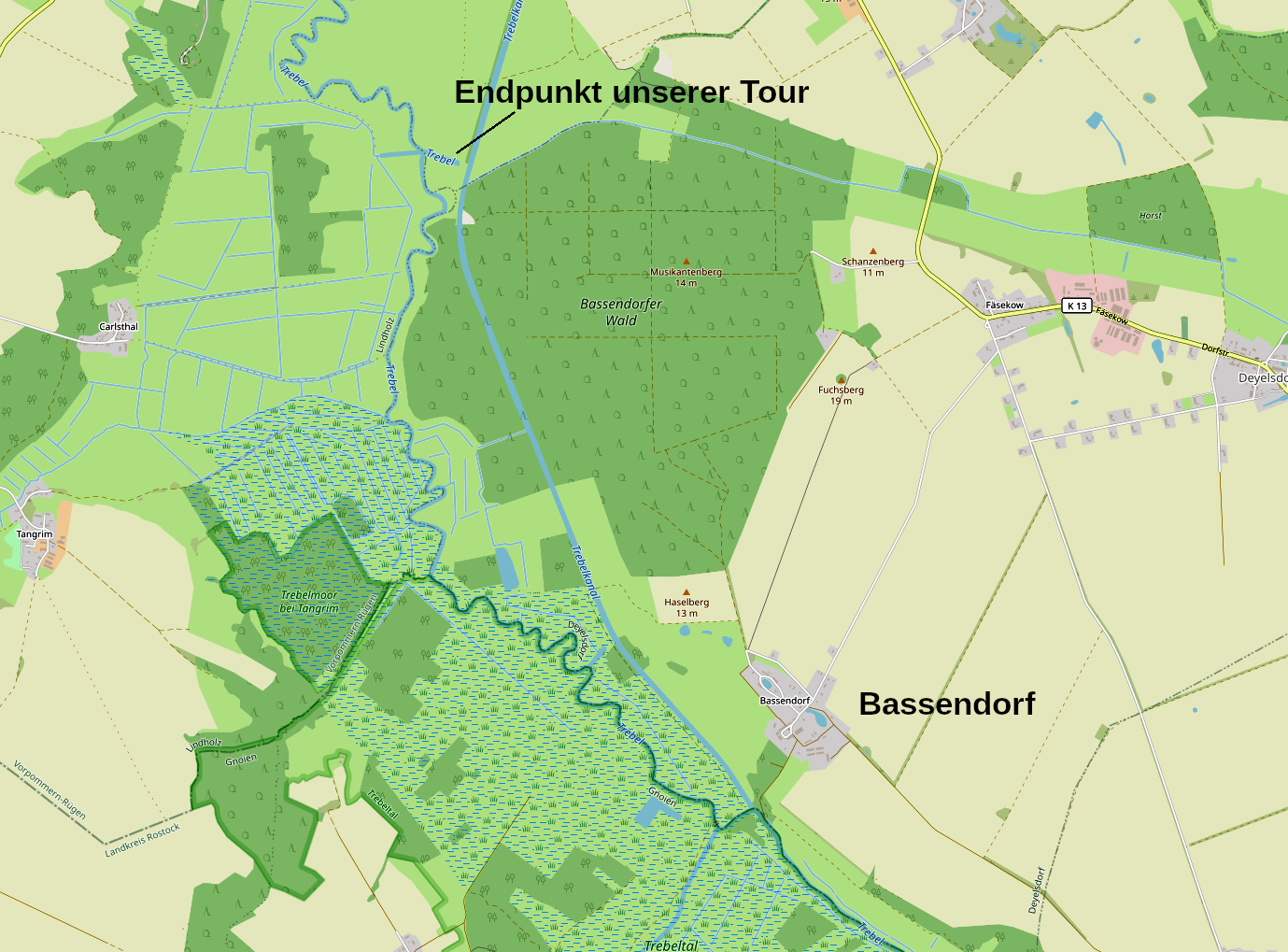

- Bassendorf mit dem Wasserwanderrastplatz.

Ein Mausklick auf die Karte öffnet eine vergößerte Version in einem neuen Browser-Tab.

Quelle der Karte: openstreetmap.de

- Die gepaddelte Strecke bis zu dem Stichkanal.

Ein Mausklick auf die Karte öffnet eine vergößerte Version in einem neuen Browser-Tab.

Quelle der Karte: openstreetmap.de

Hier noch zwei Kartenausschnitte zur gepaddelten Strecke und zur Einsetzstelle in Bassendorf. Allerdings war die Zufahrt zur Einsetzstelle ab dem Knick (ab der Einmündung des braun gestrichelten Feldwegs) gesperrt, von dort musste man die Boote tragen. War aber kein Problem.

Heiligenscheine, Halos und Nebelbogen

Heiligenscheine, Halos und Nebelbogen

Heiligenscheine, Halos und Nebelbogen

Nebelbogen

- Nebelbogen bei Ahrenshoop. Farben sind im Nebelbogen nur sehr schwach zu erkennen.

Die Atmosphäre ist immer wieder gut für spektakuläre Lichterscheinungen – nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern überall. Auch wenn man – wie ich – die Polarlichter der letzten Wochen verpennt (im Wortsinne) hat, es gibt noch etliches mehr zu entdecken und zu bestaunen. Eigentlich ist schon der bekannte Regenbogen ein „Wunderwerk der Natur“. Und auch wenn man weiß, wie das Zusammenspiel von Kugelsymmetrie der Regentropfen, Brechungsindex und spektraler Zusammensetzung (was für Wörter!) des Sonnenlichtes die Lichtbogen entstehen lässt, verlieren sie nichts von ihrer Faszination. Kein Wunder, dass nach der Sintflut im alten Testament ein Regenbogen als Zeichen der Hoffnung gesetzt wurde.

Eine ganz andere Wirkung hatte auf mich der einzige Nebelbogen, den ich jemals zu Gesicht bekam – geisterhaft und bleich stand er im Nebel an der Steilküste von Ahrenshoop. Farbige Streifen sind im Nebelbogen nur mit viel gutem Willen auszumachen. Das hat zwar ganz unromantisch nur mit der Tropfengröße zu tun, aber wenn man die Physik mal beiseite lässt, würde zu der Stimmung an der nebelverhüllten Küste ein leuchtend bunter Regenbogen auch nicht wirklich passen, wie ich finde …

Halo und Korona

- Halo bei Mönchhagen. Auf der rechten Seite ist sogar schwach eine Nebensonne auszumachen.

- Dieser Halo hinter unserem Feldahorn zeigt die Nebensonnen deutlicher – Verdickungen des Lichtkreises in Regenbogenfarben auf beiden Seiten.

Der Nebelbogen liegt wie der Regenbogen gegenüber der Sonne. Manchmal sieht man aber auch weiße, leuchtende Ringe um die Sonne herum, mehr oder weniger vollständig. Seit ich an der Ostsee wohne, sehe ich immer mal wieder welche – meinen ersten bewusst wahrgenommenen Halo habe ich in Warnemünde gesehen. Was aber auch daran liegen kann, dass ich früher einfach nicht genug darauf geachtet habe. Denn tatsächlich sind Haloerscheinungen häufiger als Regenbogen. Sie entstehen ganz ähnlich wie Regenbogen, nur dass bei Halos das Licht nicht in Regentropfen, sondern in Eiskristallen gebrochen wird. Die Form der Kristalle führt dazu, dass Halos um die Sonne zu sehen sind, und nicht ihr gegenüber.

- Das ist schon etwas Besonderes – ein Halo um den Mond. Diesen Mondhalo habe ich zwar in Namibia fotografiert, aber ich habe auch schon einen in Mönchhagen gesehen.

Etwas Besonderes ist ein Halo um den Mond. Den habe ich erst zweimal in meinem Leben gesehen, das erste Mal in Mönchhagen, das zweite Mal in Namibia. Mondhalos dürfen nicht verwechselt werden mit der Mondkorona, die man häufiger sieht und die eine andere Entstehungsursache hat (Beugung von Licht statt Brechung).

Wer das genauer wissen will, kann hier nachschauen: Regenbogen und Halo auf wissenstexte.de

- Eine Korona um den Mond sieht man häufiger mal. Um die Sonne treten sie ebenfalls auf, sind aber normalerweise nicht zu sehen, weil die Sonne zu hell ist. Hier im Spiegelbild auf dem Dolgener See sieht man die Korona auch um die Sonne.

Während die Korona um den Mond meist in der Mitte nur eine große helle Scheibe hat, sieht man den Mond selbst nicht. Hier jedoch kann man die Sonne innerhalb der weißen Scheibe sehen. Dadurch erkennt man sehr schön einen der Hauptunterschiede zwischen Korona und Halo: Die Korona hat einen viel kleineren Durchmesser. Dazu kommt noch, dass die Korona farbig ist, der Halo dagegen praktisch weiß ist.

Hof um de Man, dat soll wohl gan,

doch Hof um de Sunn,

da schreien Schippers Fru un Kinner rüm.

Diese alte Bauernregel birgt ein Korn Wahrheit: Mit dem Hof um den Mond ist die Mondkorona gemeint. Die entsteht in reinen Wasserwolken, aus denen in der Regel aber kein gefährliches Wetter droht, sondern eher Nieselregen – lästig, aber nicht bedrohlich. Der Hof um die Sonne meint aber den Halo und der entsteht in hohen Eiswolken. Diese können mit einer gar nicht so kleinen Wahrscheinlichkeit der Vorbote eines Tiefs sein. Im Schlepptau haben sie dann die Unwetterwolken.

Heiligenschein

- Ist man früh morgens an einem klaren Tag unterwegs, kann man sich mit Heiligenschein bewundern.

Nun noch der angekündigte Heiligenschein: Blickt man bei tief stehender Sonne auf eine betaute Wiese, kann man manchmal eine deutliche Aufhellung rund um seinen Schattenkopf sehen. Möchte man tief stehende Sonne und Tau gleichzeitig haben, bedeutet das in der Regel, früh aufstehen zu müssen. Ich musste an dem Tag früh los, um bestellte Krimikarten in den Nachbarort zu fahren. Aufgefallen ist mir der Heiligenschein, weil ich beim Radfahren im Augenwinkel etwas Helles gesehen habe, das mit mir mitflog. In der Bewegung war der Schein noch sehr viel auffälliger, was wohl daran lag, dass das Auge seitlich für Bewegungen empfindlicher ist. (Könnte ja statt einer harmlosen Lichterscheinung auch ein Säbelzahntiger sein.)

Die Bewegung des Heiligenscheins mit mir mit ist eine Eigenschaft, die auch Regenbogen und Halo haben: Jeder sieht seinen eigenen. Nur dass die Himmelsbogen so groß sind, dass zwei nebeneinander stehende Personen davon ausgehen (können), dass sie denselben sehen. Tritt man ein Stück zur Seite, wandert ein Regenbogen nicht so sehr, dass man das wirklich wahrnimmt. Beim Heiligenschein sieht man beim Radfahren dagegen sehr schön, dass er an den eigenen Blickwinkel gebunden ist. Verändert man den, wandert auch die Lichterscheinung mit.

Ursachen hat der Heiligenschein zwei: Zum einen blickt man quasi seinem Schatten ins Gesicht, was bedeutet, die Sonne steht genau hinter einem. Damit sieht man in dieselbe Richtung, in die auch die Sonnenstrahlen fallen. Man sieht also vor sich nur beleuchtete Oberflächen. In einem schrägeren Winkel zur Seite fallen einem mehr und mehr auch unbeleuchtete Flächen ins Auge, wie z. B. die Unterseiten der Halme. Damit erscheint die Wiese in größerer Entfernung vom Schatten des Kopfes dunkler, als in seiner unmittelbaren Nähe. Zum anderen spielt der Tau eine wichtige (eigentlich sogar die größere) Rolle. Tautropfen wirken wie Sammellinsen. Das einfallende Sonnenlicht wird von ihnen auf die Grashalme gebündelt, dort reflektiert und durch die Tropfen wieder in die Einfallsrichtung zurückgebrochen, sodass man viel Licht von vorn sieht.

Wer das genauer wissen will, kann hier nachschauen: Der Heiligenschein auf wissenstexte.de

Wollgras und Sumpfporst im Grenztalmoor bei Tribsees

Wollgras und Sumpfporst im Grenztalmoor bei Tribsees

Von einer, die auszog, Wollgras zu fotografieren …

… und im Grenztalmoor etwas viel Selteneres fand – nämlich Sumpfporst

- Das Grenztalmoor versunken im Schnee

- Im Herbst leuchtet das Grenztalmoor in Rot und Braun

- Wilde Lilien an einem Wassergraben

- Unter den Moorbirken „blüht“ Wollgras

- Sumpfporst, eine seltene Moorpflanze

- Wollgras

Eigentlich hätten wir ein Moor in größerer Nähe gehabt, das Ribnitzer Große Moor. Auch in der Rostocker Heide finden sich Stellen, an denen Wollgras wächst. Aber nach einem missglückten Winterspaziergang im Grenztalmoor bei Tribsees wollte ich diese Gegend auch mal im Frühsommer sehen. Missglückt war der Spaziergang damals nämlich, weil im Schnee die Wege nicht mehr erkennbar waren – was schade war, denn das Moor sieht auch im Schnee wunderschön aus.

Das Grenztalmoor entstand zum Ende der letzten Eiszeit, also vor gut 10 000 Jahren.

Als die Gletscher der Eiszeit sich zurückzogen, floss das Schmelzwasser in Strömen ab und schuf dabei die Täler, in denen heutige Flüsse wie Recknitz oder Trebel fließen. Irgendwann war das Schmelzwasser abgeflossen und hinterließ flache Seen, die mit der Zeit verlandeten. Ein so entstandenes Verlandungsmoor bildete sozusagen die Grundlage des Grenztalmoores. An den Hängen oberhalb des Tals trat Grundwasser aus und bildete Quellen. Das Wasser floss die Hänge hinab und strömte durch das Moor am Talgrund. So versorgte es nicht nur das Moor mit Wasser, sondern bildete auch Flüsse – im Bereich des Grenztalmoores die Recknitz und die Trebel.

Grenztalmoor heißt es deswegen, weil hier im Mittelalter die Ostgrenze von Mecklenburg verlief, erst zum Fürstentum Rügen, später dann zu Pommern.

Mitte des 18. Jahrhunderts begann man auf der pommerschen Seite mit Entwässerungen, um dann bei Tribsees vor allem im 19. Jahrhundert großflächig Torf abzubauen. Der gestochene Torf konnte auf Gräben zur Saline nach Bad Sülze transportiert werden. Mit dem Prahmkanal existiert damals sogar eine Verbindung zwischen der Trebel und der Recknitz. Im Zuge der Renaturierung wurden etliche Gräben in ihrem Lauf unterbrochen.

In den 1990er Jahren betrieb man dann die Wiedervernässung im Rahmen eines EU-Moorschutzprojektes. Ein Naturschutzgebiet wurde hier allerdings bereits 1967 durch den Rat des Bezirks Rostock eingerichtet.

Deshalb machten wir uns also Ende Mai auf den Weg nach Tribsees, um die Wollgrasblüte zu erleben. In der Nähe dieser kleinen Stadt gibt es einen kleinen Parkplatz am Rand des Grenztalmoores, von dem aus ein Rundwanderweg durch das Moor führt, über Waldpfade, Bohlenwege und Wiesen. (Eine Karte gibt es am Ende dieses Artikels.) Zu Anfang führt der Weg zwischen alten Torfstichen entlang – hier trifft man zu dieser Jahreszeit immer wieder auf ganze Felder gelber Lilien. Dann betritt man einen Bohlweg, der einen in einen lichten Moorwald aus überwiegend Birken führt. Dieser Teil ist das Rauhe Moor, ein Naturschutzgebiet.

Das Rauhe Moor ist ein Regen- oder Hochmoor, während das umgebende Moor ein Niedermoor ist.

Regenmoore erhalten ihr Wasser aus Niederschlägen, während Niedermoore es aus dem Boden erhalten, z. B. aus Quellen oder durch Überflutungen von Flüssen.

Hier hielten wir nun Ausschau nach dem blühenden Wollgras, allerdings zunächst vergeblich. Es machte sich schon eine leichte Enttäuschung breit, bis wir dann doch noch weiße Blüten zwischen den Birken ausmachten. Näher betrachtet stellte sich jedoch sehr schnell heraus, dass es sich nicht um Wollgras handelte. Die Pflanzen erinnerten mit ihren kleinen, nadelartigen und dunkelgrünen Blättern eher an Rosmarin mit großen weißen Blütendolden. Sie bildeten zum Teil ganze Horste, die sich aus dem Gras zwischen den Bäumen erhoben und von weitem wie Mini-Rhododendron-Gebüsche aussahen.

Diese Pflanzen hatten wir noch nie vorher gesehen. Aber der Wanderer des 21. Jahrhunderts hat auf seinem Smartphone natürlich eine App zur Pflanzenbestimmung – und die spuckte bald die Information „Sumpfporst“ aus. Für eine Weile vergaßen wir das Wollgras und entdeckten immer mehr und immer größere Pulke von über und über mit weißen Blüten übersätem Sumpfporst.

Sumpfporst ist eine Pflanzenart aus der Gattung Rhododendron.

(mein Eindruck hatte also nicht getäuscht.) Er ist ein immergrüner Strauch, der 0,5 bis 1,5 m hoch wird. Sumpfporst wächst am liebsten in Regenmooren, in Deutschland ist er infolge der Trockenlegung vieler Moore daher nahezu verschwunden. Kein Wunder also, dass ich ihn noch nie gesehen hatte.

Ach ja, Wollgras fanden wir dann natürlich auch noch, jede Menge flauschiger Bällchen zwischen Gras und Birken.

Bevor ich lauter E-Mails bekomme von Menschen, die mehr von Pflanzen verstehen als ich – Die „Wattebällchen“ sind nicht die Blüten des Wollgrases, an den weißen Fäden hängen die winzigen Samen – sieht man die weißen Bäusche, hat die Pflanze die Blüte also bereits hinter sich und trägt Früchte. Ähnlich wie beim Löwenzahl dienen die Fäden den Samen als Fallschirm bzw. Flughilfe beim Transport mit dem Wind.

- Auf dem Rückweg durch die Wiesen begegnete uns ein Reh.

Nachdem man den Wald verlassen hat, führt der Weg über eine Wiese. Hier kann es matschig sein und es nicht immer ganz klar, wo genau der Weg verläuft. Bald trifft man wieder auf einen festen Weg, der einen wiederum zwischen wassergefüllten Torfstichen zurück zum Ausgangspunkt führt.

- Tribsees mit der St.-Thomas-Kirche und dem Mühlentor

Im Anschluss bietet sich noch ein Spaziergang durch das Städtchen Tribsees mit seiner Kirche und den beiden Stadttoren an. Auch einen Wasserwanderrastplatz findet man hier, als Ausgangspunkt für eine Paddeltour auf der Trebel.

- Der ca. 7,6 km lange Rundwanderweg durch das Grenztalmoor startet in der Nähe des Tribseer Mühlentores, auf der anderen Seite der Trebel sowie auch auf der anderen Seite der Landstraße. Dort gibt es auch einen kleinen Parkplatz und einen Picknick-Tisch.

Ein Mausklick auf die Karte öffnet eine vergößerte Version in einem neuen Browser-Tab.

Quelle der Karte: openstreetmap.de

Auf der Karte von OpenStreetMap ist der Rundwanderweg verzeichnet. Ich habe ihn (und die wichtigsten Beschriftungen) auf diesem Kartenausschnitt noch mal in Rot hervorgehoben. Mausklick auf die Karte öffnet eine vergrößerte Version in einem neuen Browser-Fenster. Die Strecke beträgt ca. 7,6 km.

Kap Arkona und die versunkene Stadt

Kap Arkona und die versunkene Stadt

Kap Arkona und die versunkene Stadt

- Die beiden Leuchttürme auf Kap Arkona. Der kleinere, der Schinkel-Turm, war 1828–1905 in Betrieb; der größere folgte ihm und wird bis heute betrieben.

Kap Arkona liegt in der Nähe des nördlichsten Punktes von Rügen, wo die Steilküste aus Kreide und Mergel um mehr als 40 m abfällt. Zwei Leuchttürme befinden sich hier und ein Peilturm, von dem aus man einen guten Blick auf die Reste eines alten Burgwalls hat.

- Der Wall der Jaromarsburg vom Peilturm aus gesehen

Der Wall ist im Laufe der Jahrhunderte zu schätzungsweise zwei Dritteln den Abbrüchen der Steilküste zum Opfer gefallen und mit ihnen ins Meer gestürzt. Früher umschloss er die Jaromarsburg, im 9. bis 12. Jh. eine Kultstätte der Slawen zu Ehren ihres Gottes Swantewit. 1168 wurde die Burg von den Dänen unter ihrem König Waldemar I. erobert, der Tempel zerstört und die Bevölkerung christianisiert.

Danach ist der Sage nach die ganze Stadt Arkona im Meer versunken, auf dessen Grund sie noch heute ruht. Zuweilen steigt sie auf und man sieht sie mit ihren Häusern und Türmen in der Luft schweben und es heißt:

„Arkona wafelt wieder.“

Großsteingräber im Everstorfer Forst bei Grevesmühlen

Großsteingräber im Everstorfer Forst bei Grevesmühlen

Großsteingräber im Everstorfer Forst bei Grevesmühlen

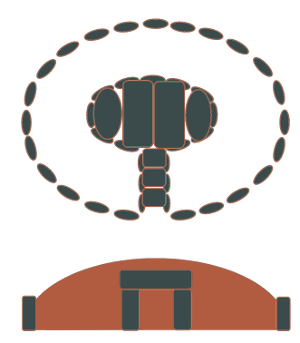

- Skizze zum Aufbau von Ganggräbern – Blick von oben und von vorn

Im Everstorfer Forst finden sich mehrere Großsteingräber. Hünengräber nannte man sie, weil es unvorstellbar schien, dass Menschen die gewaltigen Findlinge zu Bauten aufeinandertürmen konnten – es mussten Riesen gewesen sein.

Großsteingräber unterscheidet man nach ihrer Bauart. Bei Ganggräbern hat die meist länglich geformte Grabkammer einen Zugang, der als Gang ausgebaut ist. Das Foto auf der Karte zeigt ein Ganggrab mit Langbett, das zur südlichen Gruppe von Großsteingräbern im Everstorfer Forst bei Grevesmühlen gehört. Ein Langbett ist eine länglich geformten Steinumrandung, die man auch Hünenbett nennt. Das abgebildete Langbett ist 43 m lang und 12 m breit. Die als Ganggrab ausgebaute Grabkammer liegt an seinem Ostende.

Errichtet wurden solche Ganggräber von der Trichterbecherkultur, die in der Zeit von etwa 4000 bis 3000 Jahre v. Chr. lebte.

Weil sich innerhalb einer Region einzelne Bauelemente oft sehr ähneln, gibt es die Theorie, dass die Großsteingräber von umherziehenden Bautrupps errichtet wurden, unter der Leitung eines erfahrenen Baumeisters. Denn die Tragsteine wurden häufig schräg errichtet, die Erbauer musste also etwas von Statik verstanden haben.

Es gibt unterschiedliche Auffassungen, wozu die Bauten gedient haben könnten – ob als religiöse Stätte, Grab für Höhergestellte oder als Beinhaus, in das lediglich die Knochen gebracht wurden.

Der Teufelsbackofen

- Der Eingang in die Kammer befindet sich beim Teufelsbackofen an einer Schmalseite – und man sieht sofort, woher er seinen Namen hat ...

Der Teufelsbackofen im Everstorfer Forst ist ein Dolmen aus sieben Tragsteinen und zwei Decksteinen.

Ein Dolmen besteht aus drei oder mehr Tragsteinen und einer oder mehreren Deckplatten. Ihrem tischähnlichen Aussehen verdanken sie den Namen Dolmen, der vom keltischen Wort *tolmen für Steintisch herrührt. Die meisten Dolmen waren mit Erdhügeln überdeckt. Ein Ring aus Steinen sollte deren Abrutschen verhindern.

Die Insel Vilm

Die Insel Vilm

Die Insel Vilm

Ich habe meinen Glände kurzerhand von den Wäldern des Festlands auf eine Insel verfrachtet. Im Kopf hatte ich dabei die Insel Vilm, im Bodden südlich von Rügen vor Putbus – von der auch die Fotos in diesem Westentaschenkrimi stammen.

Auf Vilm gab es seit fünf Jahrhunderten keinen größeren Holzeinschlag mehr und man wandert durch unberührten Urwald. Damit das so bleibt, dürfen pro Tag nur sechzig Besucher auf die Insel.

Bekannt ist die Insel, weil Mitglieder der SED-Führung hier Urlaub machten. Deshalb durften ab 1959 keine anderen Urlauber mehr nach Vilm, was auch dazu beitrug, die Ursprünglichkeit des Waldes zu erhalten.

Leider sind von den Ulmen, von denen Vilm seinen Namen hat (slawisch für Ulme: ilumu), auch hier die meisten dem Ulmensplintkäfer zum Opfer gefallen.

Der echte Herthasee auf Jasmund/Rügen

Der echte Herthasee auf Jasmund/Rügen

Der echte Herthasee auf Jasmund/Rügen

- Der echte Herthasee ist mit 150 m Breite kleiner als der im Krimi, es gibt auch keine Hütte an seinem Ufer und man kommt nicht mit dem Auto an ihn heran. Wie der im Krimi liegt auch der echte See inmitten eines herrlichen Buchenwaldes.

Auf der Insel Rügen liegt in der Nähe der Stubbenkammer auf der Halbinsel Jasmund ein kleiner, dunkler See, ca. 150 m breit und 11 m tief. An seinem nordöstlichen Ufer liegt ein bis zu 17 m hoher slawischer Ringwall aus dem 8. bis. 12 Jh. Hier soll die (allerdings germanische) Göttin Hertha verehrt worden sein.

Die Verehrung der Hertha (bzw. Nerthus) erwähnt bereits Tacitus, im 17. Jh wurde diese Sage dann mit dem Borgsee (auch Schwarzer See genannt) auf Rügen in Verbindung gebracht. Zwar gilt dies inzwischen als unwahrscheinlich, dennoch nutzte ein findiger Gastwirt die Geschichte im 19. Jh, um den Tourismus und seinen Umsatz zu fördern, weshalb der See heute Herthasee und der früher einfach Borgwall genannte Wall inzwischen Herthaburg heißt.

Hertha geht vermutlich zurück auf die germanische Gottheit Nerthus (wie übrigens auch die Figur der Frau Holle bzw. Frau Perchta), die von Tacitus als Mutter Erde bezeichnet wird.

- Der Wall der Herthaburg endete früher am Herthasee – inzwischen gibt es am Westende des Walls einen Durchbruch, durch den der Wanderweg führt.

Die Herthaburg ist eine slawische Wallburg aus der Zeit um 700 bis 1100. Die Anlage ist insgesamt ca. 180 m breit, ihre Südseite liegt offen zum Seeufer hin. Möglicherweise führte der Zugang zur Burg damals über den See. Der Wall ist außen bis 17 m, innen bis 8 m hoch.

Großsteingräber bei Liepen im Recknitztal

Großsteingräber bei Liepen im Recknitztal

Großsteingräber bei Liepen im Recknitztal

- Skizze zum Aufbau von Ganggräbern – Blick von oben und von vorn

Im Recknitztal finden sich mehrere Großsteingräber. Hünengräber nannte man sie, weil es unvorstellbar schien, dass Menschen die gewaltigen Findlinge zu Bauten aufeinandertürmen konnten – es mussten Riesen gewesen sein.

Großsteingräber unterscheidet man nach ihrer Bauart. Bei Ganggräbern hat die meist länglich geformte Grabkammer einen Zugang, der als Gang ausgebaut ist. Das Foto auf der Innenseite zeigt den Gang zum Grab Liepen 7 (benannt nach dem nahegelegenen Ort Liepen im Recknitztal). Er setzt an einer Längsseite der Grabkammer an und ist etwa 3 Meter lang. Zwei Decksteine sind erhalten. Die Grabkammer selbst ist ca. 6 Meter lang, 2,5 Meter breit und 1,8 Meter hoch. Elf Tragsteine und zwei Decksteine sind erhalten. Die Grabkammer war in vier so genannte Quartiere unterteilt. Das auf dem Hefttitel abgebildete Ganggrab Liepen 8 liegt ganz in der Nähe und hat ähnliche Maße.

Ursprünglich bedeckte ein Erdhügel die Gräber, der von einem Oval weiterer Steine, den Randsteinen, umgeben war. Diese sollten den Hügel vor dem Abrutschen bewahren. Von diesen sind nicht mehr alle erhalten, denn die Steine wurden in späteren Jahrhunderten oftmals abgetragen und als Baumaterial verwendet.

Errichtet wurden solche Ganggräber von der Trichterbecherkultur, die in der Zeit von etwa 4000 bis 3000 Jahre v. Chr. lebte.

Weil sich innerhalb einer Region einzelne Bauelemente oft sehr ähneln, gibt es die Theorie, dass die Großsteingräber von umherziehenden Bautrupps errichtet wurden, unter der Leitung eines erfahrenen Baumeisters. Denn die Tragsteine wurden häufig schräg errichtet, die Erbauer musste also etwas von Statik verstanden haben.

Es gibt unterschiedliche Auffassungen, wozu die Bauten gedient haben könnten – ob als religiöse Stätte, Grab für Höhergestellte oder als Beinhaus, in das lediglich die Knochen gebracht wurden.

Die Steinkreise bei Boitin

Die Steinkreise bei Boitin

Die Steinkreise bei Boitin

- Der Große Steintanz umfasst drei Steinkreise, die in den Ecken eines Dreiecks stehen.

Die Boitiner Steintänze besteht aus insgesamt vier Steinkreisen – der Große Steintanz umfasst drei Kreise, die in den Ecken eines Dreiecks liegen; der Kleine Steintanz besteht aus nur einem kleineren Steinkreis und liegt einen kurzen Fußmarsch entfernt.

Die Steinkreise stammen aus der Eisenzeit und sind 2000 bis 2600 Jahre alt. Eine Urne mit Leichenbrand, die hier im Rahmen archäologischer Untersuchungen gefunden wurde, deutet darauf hin, dass es sich bei den Steintänzen um Grabmarkierungen gehandelt hat, wie sie in dieser Zeit häufig im Ostseeraum entstanden. In Polen und in Skandinavien findet man solche Steinkreise bei Urnengräbern.

- Die eckigen Löcher in der Brautlade (links) dienten in Wirklich nur der Sprengung des Steins. In einem anderen Stein der Steintänze sieht man noch Reste der Löcher an der Bruchkante (rechts). Dieser Stein wurde demnach wie geplant gespalten.

Der größte Stein im Großen Steintanz, die Brautlade, hat eine Reihe rechteckiger Löcher. Der Sage nach liegt in diesem Stein ein Schatz, den man um Mitternacht des 24. Juni heben kann, wenn man einen roten Faden aus einem der Löcher herauszieht. Die weitaus profanere Wahrheit hinter den Löchern ist, dass diese hineingeschlagen wurden, um den Stein zu spalten und als Baumaterial zu verwenden.

Flora und Fauna

Seeadler

Seeadler

Seeadler

- Zwei Seeadler im Ribnitzer Großen Moor

- Einer der beiden Seeadler im Ribnitzer Großen Moor

- Zwei Seeadler auf ihrem Ausguck. Beobachtet vom Paddelboot aus auf der Recknitz.

Neulich (Ende März) waren wir mal wieder im Ribnitzer Großen Moor unterwegs. Eigentlich hatten wir gehofft, blaue Moorfrösche zu sehen. Aber mal wieder trafen wir nicht auf das, was wir gesucht hatten, sondern hörten irgendwann das hier:

Den Ruf eines Seeadlers.

Wie ein Blick an den Himmel zeigte, war es nicht nur ein Seeadler, sondern zwei, die über uns kreisten. Ein Glück, dass wir vorgehabt hatten, Frösche zu fotografieren – so hatten wir die große Kamera dabei und konnten einigermaßen brauchbare Bilder machen. Die Handy-Kamera wäre überfordert gewesen.

Auch wenn uns die besten Aufnahmen auf den Lofoten und im Havelland gelangen – es ist gar nicht so selten, dass man in Mecklenburg-Vorpommern Seeadler zu sehen bekommt. Im Wald der Rostocker Heide haben wir in den letzten Jahren mehrfach welche gesehen. Recht gute Chancen für eine Seeadler-Beobachtung hat man auch bei einer Paddeltour auf der Recknitz – bei etwa der Hälfte unserer Paddeltouren dort haben wir Seeadler gesehen. Um ehrlich zu sein, ist der Seeadler neben dem Rotmilan der einzige Greifvogel, den ich im Flug einigermaßen sicher erkenne.

Es soll in Deutschland wieder mehr als 600 Brutpaare geben, von denen knapp die Hälfte in MV lebt. Bei 70 bis 90 cm Körperlänge hat der Seeadler eine Flügelspannweite von bis zu 2,40 m und ist damit der größte heimische Adler. Von unten kann man ihn im Flug gut erkennen an dem brettartigen Flügelumriss. Sie leben von Fischen und Wasservögeln, nehmen aber auch Aas. Für erwachsene Seeadler charakteristisch ist der weiße Schwanz.

- Wieder eine Seeadler-Beobachtung vom Paddelboot aus – diesmal auf einem Kanal im Westhavelland

- Auf den Lofoten (Norwegen) hatten wir mehrere Gelegenheiten, Seeadler zu beobachten. Und die bessere Kamera dabei.

Windflüchter

Windflüchter

Festgewachsen und trotzdem auf der Flucht – Windflüchter

- Buchen als Windflüchter am Darßer Weststrand

- windflüchtende Kiefern am Darßer Weststrand

Wenn dieser Blog schon „Von Wollgras und Windflüchtern“ heißt, sollte es auch Beiträge zu beiden geben. Zum Wollgras habe ich hier bereits etwas verfasst, siehe in der Rubrik Landschaften und Wanderungen den Artikel „Wollgras und Sumpfporst im Grenztalmoor bei Tribsees“.

Nun also zu den Windflüchtern. Sie fliehen nicht wirklich; das können sie nicht, denn es handelt sich um Bäume – und zwar um Bäume ganz spezieller Form. Wie der Name schon sagt, ist es der Wind, der ihnen diese typische Form verleiht. Sie entstehen in Gegenden, wo ein stetiger Wind aus meist derselben Richtung weht – wie zum Beispiel Küstenregionen aber auch in dem Wind ausgesetzten Bergregionen. Dieser ständige Wind führt dazu, dass Äste auf der Luv-Seite (also der dem Wind zugewandten Seite) kurz bleiben, die auf der Lee-Seite (der vom Wind abgewandten Seite) dagegen lang werden. Dadurch bekommt die Krone eine fahnenartige Form.

Bekannt sind die Windflüchter unter anderem vom Darß.

Als Merkspruch, welche Seite Luv und welche Lee ist, habe ich mal gelernt:

„Spuckst du in die Luv, kommt's widerruf, spuckst du in die Lee, geht's in die See.“

- Birke und Buche am Weststrand mit schöner Fahnenform

Wenn die Kronen mehrerer Windflüchter ineinander übergehen, entsteht der Eindruck, ihre Kronen seien geschoren. Deshalb spricht man von Windschur. Ob die beiden auf dem unteren Bild schon als „mehrere“ gelten können, weiß ich nicht, aber ich glaube, man sieht schon einigermaßen, was mit Windschur gemeint ist.

Süntelbuchen

Süntelbuchen

Süntelbuchen

Süntelbuchen sind eine seltene Varietät der Rotbuche mit bizarr verdrehten und gekrümmten Ästen. Sie werden nicht so hoch wie ihre gerade wachsenden Schwestern, nur selten erreichen sie mehr als 15 Meter. Ihre Namen haben sie nach einem Vorkommen im Süntel (einem zum Weserbergland gehörenden Gebirgsstock), der allerdings 1843 gerodet wurde, sodass dort nur noch wenige ältere Süntelbuchen zu finden sind.

Die Süntelbuchen, die mir als Vorbild dienten, stehen bei Lietzow auf Rügen. Dort wurden 1920 im Waldpark Semper zehn Süntelbuchen gepflanzt, deren Kronen zu einem kuppelartigen Dach verwachsen sind. Von außen sehen sie aus wie ein einziges Gebüsch, geht man jedoch hinein, kann man ihren gezackten und schlangengleich gewundenen Wuchs bewundern.

Über eine gruselige Vergangenheit des Ortes wie in der Geschichte ist mir jedoch nichts bekannt, das ist reine Fantasie.

Sanddorn

Sanddorn

Sanddorn

- Diesen Sanddorn habe ich am Strand von Lietzow auf Rügen fotografiert.

Sanddorn ist wohl einer der typischsten Pflanzen für die Ostseeküste. Er wurde in Deutschland, nämlich in der damaligen DDR, erstmals Ende der 1960er Jahre als Kulturpflanze angebaut.

Sanddornsträucher überziehen mancherorts als dichtes ausgedehntes Gebüsch die Dünen. Ab August erscheinen die leuchtend orangefarbenen Beeren. Wegen ihres hohen Vitamin-C-Gehaltes wird Sanddorn auch als Zitrone des Nordens bezeichnet. Entsprechend sauer sind die Früchte auch, weshalb sie selten roh gegessen werden. Statt dessen gewinnt man Saft oder Mark aus den Beeren. Sanddornöl wird in Hautpflegeprodukten verwendet.

Bauwerke und Orte

Infos zur Marienkirche in Rostock und zur astronomischen Uhr

Infos zur Marienkirche in Rostock und zur astronomischen Uhr

Die Marienkirche in Rostock

- Blick vom Neuen Markt auf die Marienkirche: Unten rechts am Bildrand sieht man den Chor, über den Häusern sind Lang- und Querhaus zu erkennen sowie der Turm. Am Kreuzungspunkt zwischen Lang- und Querhaus sieht man eine schmale Turmspitze.

Die Marienkirche Rostocks liegt neben dem Neuen Markt, dem östlichen Ende der Fußgängerzone (Kröpeliner Straße). Über die erste an dieser Stelle vorhandene Kirche ist nichts mehr bekannt. Bis 1279 entstand hier eine dreischiffige Hallenkirche, von der bis heute die Untergeschosse des Turm erhalten sind. Ab 1290 wurde am östlichen Ende ein Chor angebaut und die Hallenkirche wurde in eine Basilika umgebaut. Neben dem mächtigen Westbau mit dem Turm fällt das Querhaus auf, das es an Größe mit dem Langhaus aufnehmen kann. Es entstand ab etwa 1398. Auffällig ist das „gestreifte“ Mauerwerk, das aus verschieden glasierten Backsteinen besteht.

Eine sehenswerte Besonderheit ist die astronomische Uhr, die sich hinter dem Altar befindet. Ihr Ticken hallt auch bei Tage geheimnisvoll durch die Kirche ...

Genauere Informationen zur Rostocker Marienkirche und ihrer Geschichte finden Sie auf der Internetseite der Evangelisch-Lutherischen Innenstadtgemeinde Rostock: www.marienkirche-rostock.de

Und hier noch ein paar Erläuterungen: Die Längsräume von Kirchen nennt man Kirchenschiff – eine dreischiffige Kirche hat demnach drei Langhäuser, die durch Säulenreihen voneinander getrennt sind. Bei einer Hallenkirche sind alle Gewölbe gleich hoch, in einer Basilika ist das Mittelschiff höher als die beiden seitlichen und hat noch eigene Fenster oberhalb der Seitenschiffe.

Das Querhaus steht im rechten Winkel zum Langhaus und ist kürzer als dieses. Der Chor ist jener Raum, in dem der Hauptaltar steht. Er befindet sich überwiegend am östlichen Ende der Kirche.

Die astronomische Uhr

Die astronomische Uhr in der Marienkirche wurde 1472 gebaut. Sie funktioniert immer noch und wird täglich aufgezogen. Oben in der nebenstehenden Abbildung sieht man die Hauptuhr. An die Stundenskala schließen von außen nach innen eine Tierkreiszeichenskala und eine Skala mit Monatsbildern an. Im Zentrum zeigt eine Vorrichtung aus sich drehender Sonnen- und Mondscheibe bspw. an, in welchem Tierkreiszeichen bzw. Monat die Sonne steht, aber auch die Mondphasen.

Die weiße Scheibe unterhalb der Hauptuhr ist das Kalendarium, das einmal im Jahr herumläuft. Ablesen kann man Monat und Tag, aber auch die Uhrzeit des Sonnenaufgangs sowie weitere Informationen wie den Heiligen, der dem Tag zugeordnet ist, oder das Osterdatum. Eine Scheibe hat Platz für 133 Jahre, nach deren Ablauf muss sie ausgewechselt werden. 2017 wurde die nunmehr fünfte Scheibe montiert.

Zur Funktion und Geschichte der astronomischen Uhr gibt es ein Heft, das man in der Kirche erwerben kann.

Wo lag Vineta wirklich?

Wo lag Vineta wirklich?

Wo lag Vineta wirklich?

- Das Foto zeigt die Marienkirche in Barth, vom Marktplatz aus gesehen. Die ältesten Teile dieses typischen Vertreters der Backsteingotik stammen aus dem 13. Jh.

Vineta, die reiche, im Meer versunkene Stadt der Sage hatte wohl ein reales Vorbild – aber wo dieses gelegen hat, darüber gibt es verschiedene Theorien.

Historische Quellen aus dem 10. und 11. Jh. sprechen von einer reichen Handelsstadt an der Odermündung, die im 12. Jh. von den Dänen angegriffen und zerstört worden sein soll. Im Laufe der Jahrhunderte verschwand das Wissen um den Standort des historischen Vineta und es entstand die Sage von der Stadt, die zur Strafe für den Hochmut ihrer Bewohner von den Fluten verschlungen wurde.

Im 16. Jh. begann man, den Standort Vinetas zu suchen und vermutete ihn zunächst bei Koserow auf Usedom. Im 19. Jh. favorisierte man Wollin, wo später archäologische Grabungen nachwiesen, dass im 10.–12. Jh. hier ein bedeutender Seehandelsplatz lag. Allerdings werden in einigen Quellen Vineta und Wollin als zwei Städte genannt.

- Barth ist ein möglicher Standort des berühmten Vineta.

Das Foto zeigt das Dammtor in Barth, das um 1425 errichtet wurde.

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Oder zur Blütezeit Vinetas noch einen weiteren Mündungsarm hatte, der durch ein Urstromtal westlich von Rügen geflossen wäre und im Saaler Bodden die Ostsee erreicht hätte. Vineta hätte dann bei Barth gelegen. Dies würde einige Widersprüche zwischen geografischen Gegebenheiten und den Beschreibungen in den alten Texten beseitigen, bislang fehlen jedoch Funde, die diese Theorie belegen. Es könnte sogar so gewesen sein, dass die Bewohner Vinetas nach dem Überfall der Dänen flohen und sich dann bei Wollin niederließen.

Barth nennt sich Vinetastadt, denn eine der Theorien zum Standort Vinetas sieht diesen bei Barth. Im Dachgeschoss des Vineta-Museums in Barth erfährt man allerlei Wissenswertes zu Vineta.

- Auf dem Streckelsberg bei Koserow – der starke Efeubewuchs verwandelt den Wald in einen verwunschenen Urwald.

Vineta, die reiche, im Meer versunkene Stadt der Sage hatte wohl ein reales Vorbild – aber wo dieses gelegen hat, darüber gibt es verschiedene Theorien.

Historische Quellen aus dem 10. und 11. Jh. sprechen von einer reichen Handelsstadt an der Odermündung, die im 12. Jh. von den Dänen zerstört worden sein soll. Im Laufe der Jahrhunderte verschwand das Wissen um den Standort des historischen Vineta und es entstand die Sage von der Stadt, die zur Strafe für den Hochmut ihrer Bewohner von den Fluten verschlungen wurde.

Im 16. Jh. begann man, den Standort Vinetas zu suchen und vermutete ihn zunächst bei Koserow auf Usedom. Auf verschiedenen Karten aus dem 16. und 17. Jh. ist eine Stadt namens Zwineta oder Wineta auf einer kleinen Insel vor Koserow eingezeichnet. Zudem wurde eine große Menge Steine, die künstlich aufgeschichtet zu sein schienen, als Indiz auf Vineta gedeutet. Die Steine und ihre Lage stellten sich jedoch als natürlichen Ursprungs heraus.

Ab dem 19. Jh. favorisierte man Wollin in Polen am Stettiner Haff als Standort Vinetas, wo archäologische Grabungen später nachwiesen, dass im 10.–12. Jh. hier ein bedeutender Seehandelsplatz lag.

- Das Foto zeigt die Salzhütten in Koserow, in denen im 19. Jh. das Salz gelagert wurde. Die Fische mussten direkt nach dem Fang am Strand eingesalzen werden, damit sie nicht verdarben. Heute gibt es in den Salzhütten u. a. Fischbrötchen.

Der Slawenwall in Pantlitz

Der Slawenwall in Pantlitz

Slawischer Doppelwall in Pantlitz

- Im Frühjahr, bevor die Blätter austreiben und alles verhüllen, kann man den Doppelwall der Slawenburg bei Pantlitz gut erkennen.

Wo man im Sommer nur einen bewaldeten Hügel wahrnimmt, versteckt sich unter den Bäumen der Rest einer slawischen Burganlage aus dem 8. bis 9. Jh. Sie besteht aus einem inneren und einem äußeren Wall, zwischen denen ein (trockener) Graben liegt. Der innere Wall umgibt eine ovale Fläche von 35 m Breite und 45 m Länge. Im Nordwesten schließt sich ein drittes Wallstück an. Von anderen Slawenburgen weiß man, dass die inneren Wälle häufig als Zuflucht dienten, während weitläufigere äußere Wälle häufig Handwerkersiedlungen umschlossen. Ob dieses dritte Wallstück ebenfalls eine Siedlung umfasste, weiß man nicht.

Die Wälle bestanden aus Holzbalken, die entweder kreuzweise als Gitter übereinandergelegt wurden oder Kästen bildeten. Das Ganze wurde dann mit Erde verfüllt. Auf der Wallkrone dienten Palisaden und ein Wehrgang dem Schutz und der Verteidigung.

Die Turmhügelburg in Pantlitz

Die Turmhügelburg in Pantlitz

Turmhügelburgen oder Motten

- Der Turmhügel in Pantlitz. Auch seine regelmäßige Form ist ohne Laub besser zu sehen.

Im Ort Pantlitz findet man außerdem einen Hügel, der durch seine regelmäßige Form auffällt. Tatsächlich wurde er im Mittelalter künstlich aufgeschüttet und war Bestandteil einer Turmhügelburg oder Motte. Die Turmhügelburgen in Mecklenburg-Vorpommern stammen überwiegend aus der Zeit 1200 bis 1300 und wurden von den in die slawischen Gebiete vordringenden Sachsen errichtet. Wann genau die Motte in Pantlitz errichtet wurde, ist nicht bekannt.

Auf dem von einem Graben umgebenen Hügel stand ein Turm, der ein Wohn- oder Wehrturm sein konnte, oder beides. Baumaterial war Holz, auf einem Fundament aus Feldsteinen. Oft errichtete man erst den Turm und schüttete dann den Hügel darum herum auf (der Turm wurde eingemottet.) Die steinernen Reste im Pantlitzer Hügel wurde noch im 20. Jh. als Eiskeller genutzt. Häufig umgaben Palisaden den Turm.

Die Klosterruine Eldena in Greifswald

Die Klosterruine Eldena in Greifswald

Die Klosterruine Eldena in Greifswald

- Noch einmal das Kirchenschiff

Das Kloster Eldena wurde 1199 von dänischen Zisterziensermönchen gegründet (damals hieß es noch Hilda, benannt nach dem Fluss Ryck, der damals ebenfalls Hilda hieß) und liegt im heutigen gleichnamigen Greifswalder Stadtteil. Der Grund für die Ansiedlung gerade an diesem Platz lag in einem Salzvorkommen in der Nähe. Der Bau zog sich über 400 Jahre hin und war erst zu Beginn des 15. Jh abgeschlossen. Vom Kloster Eldena ging im 13. Jahrhundert auch die Gründung der Stadt Greifswald aus.

Im Zuge der Reformation ging das Kloster 1535 in den Besitz des Herzogs über. Während des 30-jährigen Krieges wurde es stark beschädigt und danach als Steinbruch genutzt, u. a. für Gebäude der Universität Greifswald – diese hatte das Kloster und die zugehörigen Ländereien 1634 vom Pommernherzog als Schenkung erhalten. Von Kirchenschiff und Ostflügel sind daher heute nur noch Ruinen erhalten – allerdings sehr eindrucksvolle Ruinen.

Berühmt wurde das Kloster auch durch die Bilder Caspar David Friedrichs, der die Ruinen mehrfach malte.

- Innerhalb der Mauern des Ostflügels

Die Gebäude des Klosters bildeten ein Viereck, das einen Innenhof umschloss. An der Südseite stand die Kirche, von der noch Teile erhalten sind. An diese schlossen sich im rechten Winkel West- und Ostflügel an. Lediglich vom Ostflügel stehen noch Mauern, West- und Nordflügel sind verschwunden. Im Ostflügel befanden sich Sakristei, Kapitelsaal, eine Kapelle und der Brudersaal.

Das Kloster und der Park werden heute für Veranstaltungen genutzt, wie Konzerte oder Kunsthandwerkermärkte.

Und hier noch ein paar Erläuterungen: Eine Sakristei ist ein Nebenraum einer Kirche, in dem die im Gottesdienst benötigten Gegenstände aufbewahrt werden. Im Kapitelsaal versammelte sich die Klostergemeinschaft der Mönche. Der Brudersaal wurde für Arbeiten genutzt, bspw. Schreibarbeiten.

Das Museumshaus in Stralsund

Das Museumshaus in Stralsund

Das Museumshaus in Stralsund

- Das Museumshaus vom Stralsund Museum in der Mönchstraße.

Anregungen für Jos Museumshaus bot mir das Museumshaus in der Stralsunder Mönchstraße. Dieses Giebelhaus ist ein Krämerhaus, dessen Anfänge im 14. Jahrhundert liegen. Typisch für mittelalterliche Krämerhäuser war die große, hohe Diele, die dem Verkauf der Waren diente. Über der Diele befanden sich in mehreren Stockwerken die Speicher. Von dort konnten die Waren mittels eines Lastenaufzugs nach der Anlieferung von der Diele in die Speicher bzw. zum Verkauf wieder hinunter in die Diele gelassen werden. Neben der Diele befand sich das Kontor, in dem der Kaufmann seine Bücher führte. Gewohnt hat die Kaufmannsfamilie in Anbauten im Hof. Erst später verlagerte man den Wohnraum ins Haupthaus, baute Räume in die Diele hinein und vergrößerte das Gebäude im 17. Jahrhundert straßenseitig um die beiden Utluchten, die dann dem Verkauf dienten (die grünen Vorbauten auf dem Foto). Ins Obergeschoss einer der Utluchten wurde auch das Kontor verlegt.

Das Museumshaus kann man vom Keller bis zu den Speicherböden besichtigen – seine Um-, Ein- und Anbauten sowie viele Originalfunde erzählen von 700 Jahren Leben und Arbeiten. (Und dank der Restaurierung muss niemand befürchten, irgendwo hinunterzufallen.)

Genauere Informationen zum Museumshaus in Stralsund finden Sie auf der Internetseite des Stralsund Museums: Das Museumshaus Mönchstraße 38

Aus der Geschichte

Das Sturmhochwasser von 1872

Das Sturmhochwasser von 1872

Von der äußeren Stadtmauer an war Alles eine tobende Fluth, aus der nur die Speicher am Hafen hervorragten …

Stralsundische Zeitung über das Sturmhochwasser am 13. November 1872 in Stralsund

- Das Sturmhochwasser vom 9. Januar 2019 bei Markgrafenheide war bei weitem nicht so hoch. Der Wasserstand lag bei Warnemünde 1,15 m über dem mittleren Wasserstand. Im November 1872 war es mehr als doppelt so viel.

Stralsund, 13. November. Der starke Nord-Ost-Wind hatte schon in der Nacht vom Montag auf den Dinstag solche Wassermassen gegen unsere Küste getrieben, dass gestern Vormittag das Wasser im Hafen etwa 3 Fuß über den gewöhnlichen Wasserstand gestiegen war. Da der Sturm den gestrigen Tag über in gleicher Richtung anhielt, stieg das Wasser bis gestern Abend um 9 Uhr auf 4 Fuß über den mittleren Wasserstand, da aber inzwischen das Barometer rasch in die Höhe ging, schien es, als wenn der Sturm etwas nachlassen wolle, so dass man sich der Hoffnung auf ein baldiges Sinken des Wasser hingeben konnte. Diese Hoffnung sollte indeß auf das Fürchterlichste getäuscht werden. Der Wind wuchs in der Nacht und namentlich gegen Morgen zum Orkan an, das Wasser stieg bis heute früh auf 7 ½ Fuß über den mittleren Wasserstand […].

So bot denn heute früh der Hafen ein trostloses Bild der Ueberschwemmung dar; von der äußeren Stadtmauer an war Alles eine tobende Fluth, aus der nur die Speicher am Hafen hervorragten; brausend und brandend rollten mächtige Wogen bis auf die Zugbrücken der äußeren Thore. Die Schiffe im Hafen und im Canal wurden von Wind und Wellen hin und her und gegeneinander geschleudert. Aber noch nicht genug des Schreckens und der Gefahr, dem einen schrecklichen Elemente, dem bereits jede menschliche Kraft rathlos gegenüberstand, gesellte sich auch noch das Feuer. Bald nach 6 Uhr gerieth durch das Wasser die Kalkniederlage der Herren Seitz & Kindt außerhalb des Badenthores in Brand. An Löschversuche war bei dem ringsum überflutheten Platze nicht zu denken, nur mit größter Mühe konnte noch das dort ebenfalls stehende Klobenholz auseinandergerissen werden, damit dem Feuer weniger Brennstoff geboten werde. Den angestrengtesten Bemühungen glückte es, das Spirituslager von dem Lagerplatz zu entfernen. Ganz erschöpft und erstarrt kehrten einzelne Feuerwehrleute, die bis zu den Hüften im Wasser gestanden hatten, von der Feuerstelle zurück. Bald dehnte sich der Brand soweit aus, dass die Brandstelle heute Vormittag um 11 Uhr eine Ausdehnung von etwa 200 Fuß hatte. […] Es war ein grauenerregendes Bild, das jeder Beschreibung spottet, diese funkensprühende Flammeninsel inmitten der tobenden, Alles überfluthenden Wassermassen, überall Gefahr und Zerstörung.

Außerhalb des Hafens, hart an der Pfahlreihe, befinden sich auf dem Mast eines gesunkenen Schiffes zwei Menschen, verzweifelnd um Hülfe rufend; aber alle Rettungsversuche erweisen sich bei der Brandung und dem rasenden Sturme als unausführbar und bis gegen Mittag war es noch nicht möglich gewesen, ihnen Hülfe zu bringen. Von den kleineren Fahrzeugen im Hafen sind mehrere gesunken, von den größeren Seeschiffen haben verschiedene beträchtlichen Schaden erlitten. […] Einem großen Schiffe, ‚Pius IX.‘, sprangen die Ketten, und es trieb gegen den Schooner ‚Wilhelmine‘, der Stengen und Bugspriet verlor. Ein englischer Schooner kam los und stampfte gegen das Dampfschiff ‚Hertha‘, das, nachdem die Dampfschiffbrücke fortgeschwemmt war, mit dem Vordertheil gegen die Fährbrücke lief, während der Schooner auf das Hintertheil der ‚Hertha‘ loslief; die ‚Hertha‘ ist vollständig gesunken, der Schooner stark beschädigt. Etwa sechzig Fischerboote sollen gesunken sein. Das Boot des städtischen Fischmeisters hielt sich tapfer bis zuletzt, mußte schließlich aber doch untergehen. Die Eisenbahnbrücke ist vom Wasser fortgerissen, und am Ufer und in den Gärten der Vorstadt, die unter Wasser stehen, treiben Boottrümmer und Holzstücke. Nachdem von den Navigationsschülern mit höchster Aufopferung und unter beständiger Lebensgefahr zweimal vergeblich ein Versuch gemacht war, die beiden Menschen aus den Masten zu retten, gelang es Mittags einem norwegischen Schooner, dem gesunkenen Schiff nahe zu kommen und die beiden Personen (eine Frau und ein Mann) zu bergen.

- Hochwassermarke am ehemaligen Lotsenhaus in Warnemünde. Heute ist dort eine Bäckerei.

- Das Sturmhochwasser vom 9. Januar 2019 hatte den Strand bei Markgrafenheide verschluckt. Es war das zweite Hochwasser in dem Jahr, einige Tage vorher war das erste Hochwasser noch einmal einen halben Meter höher. Was aber immer noch kein Vergleich zu dem von vor eineinhalb Jahrhunderten war.

Die Dünen waren sowohl östlich wie auch westlich von Warnemünde an mehreren Stellen durchbrochen. Am Rostocker Ende, das von allen Seiten von Wasser umgeben war, waren unbewohnbar. Die Lehmwände waren durchgeweicht und zum Teil von Balken und Treibholz durchbohrt. Die Brunnen waren durch Meerwasser verdorben. Eine dramatische Rettungsaktion wird aus Warnemünde berichtet. Der nachfolgende Text entstammt einem Gedenkbuch, dessen Erlös den Hochwasseropfern zugute kommen sollte.

Gustav Quade: Die Sturmfluth vom 12.-13. November 1872 an der deutschen Ostseeküste. Hinstorff'sche Hofbuchhandlung, Wismar, Rostock, Ludwigslust, 1872:

Am schlimmsten jedoch sah es auf der Ostseite, auf dem Zimmerhofe aus. Hier war Hülfe Noth, wenn nicht 6 Menschenleben sollten vor Aller Augen ertrinken. Die See stürzte mit ihrer ganzen Wucht auf die Ostbucht, hatte unmittelbar hinter dem Zimmerhofe die Dünen ebenfalls durchbrochen, sämmtliche Schuppen und Stallungen niedergerissen und jagte ihre Wogen bereits durch die Fenster in das Wohnhaus. Den Bewohnern dieses Hauses war nur noch ein Stück Land von der Größe ihrer verlassenen Wohnung übrig, das aber von Minute zu Minute immer kleiner wurde. Hier galt schnelles Handeln, und das verstand am besten der Lostsen-Commandeur Jantzen. Selbst mit seinem Hause, das hart an der See gelegen, in der größten Gefahr, und sehen müssen, wie die Wellen ein Stück nach dem andern davon ablösen, giebt er dasselbe preis, um Menschenleben zu retten. Das Experiment, mit dem Raketen-Apparat eine Leine auf den Zimmerhof zu werfen, mißglückte. Es mußte also mit dem Rettungsboot ein Versuch gemacht werden. Wie gewagt diese Fahrt bei dem in jäher Heftigkeit einlaufenden Strom, der überdies mit Balken, Schiffstrümmern jeglicher Art bedeckt war, aber sein mußte, das können nur Augenzeugen wissen. Bei fast übermenschlicher Anstrengung und der größten Umsicht gelang es dem Lootsen-Commandeur mit seinen Leuten auf jener Seite anzulegen, wo die 6 Unglücklichen, bis unter die Arme im Wasser watend, unter unglaublicher Mühe ins Boot und dann nach unserer Seite geschafft wurden.

Aus Wustrow wird berichtet, dass die Düne am frühen Morgen des 13. Novembers nur noch als schmaler Saum aus der aufgewühlten Wassermasse hervorsah. Zwischen 6 und 7 Uhr morgens brach die Düne dann an mehreren Stellen, die See spülte den Dünensand weg und in kurzer Zeit war zwischen Wustrow und Dändorf nur noch Meer und auch zwischen Althagen und Ahrenshoop floss das Wasser in einem wilden Strom. Bei Heiligendamm hatten die Wogen ein schwedisches Schiff auf das Land geschleudert. Die sechs Mann Besatzung saßen in der Takelage und warteten um ihr Leben bangend darauf, dass die Brandung sich soweit beruhigte, dass sie mit dem Schiffsboot über die Wiesen rudern und sich in Sicherheit bringen konnten – was ihnen glücklicherweise auch gelang.

Und das sind nicht alle Zerstörungen, die das Wasser anrichtete – vermutlich noch nicht einmal die schlimmsten, denn in Schleswig-Holstein und Dänemark erreichte der Wasserstand noch deutlich größere Höhen. Insgesamt kamen um die 300 Menschen ums Leben und es grenzt an ein Wunder, dass es an der Küste von M-V nicht mehr als etwa 30 waren.

Wie kam es 1872 zu dem außergewöhnlichen Sturmhochwasser an der Ostsee?

Häufig ist von Sturmflut die Rede – der Begriff ist jedoch im Fall der Ostsee nicht korrekt. Da die Ostsee keine Gezeiten hat, kann streng genommen auch keine Sturmflut auftreten.

Die Gravitation von Mond und Sonne bewirken auch in der Ostsee einen Tidenhub, der ist aber mit ca. 10 cm Höhe vor dem Hintergrund von windbedingten Wasserstandsänderungen und Wellen nicht wahrnehmbar.

Es war der Wind, der diese Katastrophe auslöste.

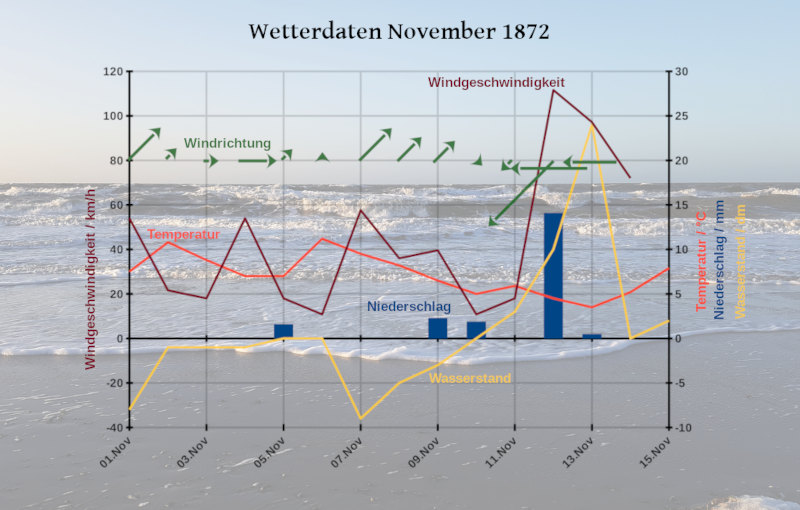

- Das Wetter in der ersten Novemberhälfte 1872

Die rechte Skala bezieht sich auf Temperatur, Niederschlag und Wasserstand (Achtung! Wasserstand in Dezimeter, damit die Skala passt), die linke auf die Windgeschwindigkeit. Die Farbe der Beschriftung entspricht der Farbe der zugehörigen Kurve.

Die Daten zu Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Wasserstand entstammen aus G. Rosenhagen und I. Bork (2008): Rekonstruktion der Sturmflutwetterlage vom 13. November 1872; MUSTOK Workshop 2008; Temperatur und Niederschlag aus der öffentlichen Datenbank des Deutschen Wetterdienstes. Der Wasserstand bezieht sich auf Stralsund, alle anderen Daten auf Putbus.

Es handelt sich um grobe Werte, da ich sie teilweise aus Grafiken abgelesen oder besser abgeschätzt habe. Zudem handelt es sich um Tageswerte bzw. beim Niederschlag um die Tagessumme.

Anfang November 1872, vom 1. bis zum 10. 11., bliesen starke, zeitweise stürmische Winde aus westlichen oder südwestlichen Richtungen. Die Stürme trieben Wasser von der Nordsee in die Ostsee, es wurde also zusätzliches Wasser in die Ostsee getrieben. Zudem blies der Wind das Ostseewasser selbst natürlich auch vor sich her Richtung Finnland und Baltikum. Während dort also Hochwasser herrschte, sank der Wasserspiegel an den westlichen Ostseeküsten, so auch in Mecklenburg. Am 7. November wurde der tiefste Wasserstand mit etwa 1 Meter unter NN erreicht. Dadurch konnte noch mehr Wasser von der Nordsee in die Ostsee strömen und das lokale Defizit in der westlichen Ostsee auffüllen.

Am 9. November begann der Südwestwind abzuflauen, bis hin zur annähernden Windstille am 10. November. Am folgenden Tag jedoch frischte der Wind wieder auf und wuchs am 12. November bis auf Orkanstärke. Zudem drehte der Wind – der Orkan blies aus Nordost. Dieser Orkan hielt zwei Tage an und trieb die im Nordosten der Ostsee aufgestauten Wassermengen zurück nach Südwesten. Die Strömungsrichtung NO → SW schob das Wasser quasi am Kattegat vorbei, sodass es nicht so einfach wieder in die Nordsee zurückströmen konnte. Stattdessen überflutete es die Küsten von Dänemark, Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Pommern.

Begleitet wurde der Orkan von einem Temperaturabfall: Hatten Anfang November relativ hohe Temperaturen geherrscht von bis zu 10 °C, fielen die Temperaturen auf wenige Grad über Null, sodass der einsetzende Niederschlag als Schnee, Schneeregen oder Graupel herabkam.

Die oben im Zeitungsbericht geschilderten Zerstörungen auf Fischland, Darß und Zingst haben ihre Ursache in der Ausrichtung dieser Halbinseln: Das Wasser fiel frontal dort ein. Ein weiteres Beispiel für die zerstörerische Kraft von Sturm und Wasser ist die Insel Usedom: Zwischen Damerow und Koserow wurde die Insel zweigeteilt. Das Hochwasser riss eine 340 breite Lücke hinein.

Die Schlacht an der Raxa

Die Schlacht an der Raxa

Die Schlacht an der Raxa

Raxa kommt vom slawischen Wort für Fluss. Man weiß nicht genau, wo die Schlacht stattgefunden hat – ob mit Raxa die heutige Recknitz gemeint ist oder doch die Elde. (Die Moordenitz war es sicher nicht, denn die gibt es nur in meiner Fantasie.) Die Lage der Burg auf dem Hügel bei Pantlitz lässt es möglich erscheinen, dass die Schlacht hier stattgefunden hat. Was man genau kennt, ist das Datum der Schlacht: der 16. Oktober 955. Es gibt auch Quellen, die über ihren Verlauf berichten.

So schreibt Thietmar von Merseburg, dass Stoignew gefangen genommen und dann von Otto enthauptet wurde. Widukind von Corvey zufolge enthauptete der Ritter Hosed ihn und brachte Otto seinen Kopf. Stoignews Kopf hat man am folgenden Tag auf dem Schlachtfeld aufgestellt und dort siebenhundert slawische Gefangene enthauptet.

Auf dieser zweiten Überlieferung beruht meine Geschichte, zumindest bis zu der Stelle, wo Ritter Hosed Stoignew tötet. Die Fakten, die Johanna auf den Seiten 18 bis 20 zusammenfasst, habe ich verschiedenen Artikeln der Wikipedia entnommen. Der Rest ist Fantasie: Sowohl die Nonne Hathui, als auch die Slawenprinzessin und ihr Fluch sind reine Erfindung von mir.

Im Folgenden fasse ich die Geschichte so wieder, wie ich sie verstanden habe:

- Im Freilichtmuseum Groß Raden kann man einen restaurierten slawischen Burgwall besichtigen – und auch andere nachempfundene Gebäude der dortigen früheren slawischen Siedlung. Der Wall in Groß Raden lag in einem See (heute auf einer Landzunge), nicht auf einem Hügel, fotografiert ist er vom Ufer aus. Ein lohnenswerter Besuch!

Im zehnten Jahrhundert war Otto I. u. a. König von Ostfranken und Herzog von Sachsen. Im Westen grenzte sein Reich an Frankreich und im Osten an die Gebiete der Slawenstämme. Die Slawen hatten die Herrschaft über ihre Länder, waren Otto aber tributpflichtig. Dass das so blieb, dafür hatte der sächsische Markgraf Gero zu sorgen. Dann gab es die üblichen Intrigen und Machtkämpfe. Ottos Sohn zettelte einen Aufstand an, scheiterte jedoch, wurde von Otto aber wieder in Gnaden aufgenommen. Wie genau, weiß man nicht, aber Gero muss dabei irgendwie zwischen die Fronten geraten sein, jedenfalls sank er in der Gunst des Königs und ein Hermann Billung wurde Ottos Stellvertreter in Sachsen, was wohl zu Rivalitäten zwischen Gero und Hermann führte.

Um das weitere zu verstehen, muss man in Hermanns Familiengeschichte wechseln. Als sein Bruder starb, wurde Hermann der Vormund seiner beiden Neffen Wichmann und Ekbert und nutzte das, um Teile von deren Erbe einzuheimsen. Das passte den Neffen, wie man sich denken kann, nicht. Sie organisierten in Sachsen einen Aufstand gegen ihren Onkel, scheiterten jedoch damit und Hermann nahm sie gefangen und führte sie Otto vor. Der ließ Ekbert frei, Wichmann kam in Hausarrest im königlichen Palast. Er konnte 954 fliehen und versuchte zusammen mit Ekbert, einige ihrer angestammten Burgen zu besetzen. Das gelang ihnen nicht, sie wurden von Hermann vertrieben und mussten ins Slawengebiet jenseits der Elbe fliehen. Der Obodritenherrscher Nakon erlaubte ihnen, sich auf einer Burg dort zu verschanzen. Hermann griff die Burg mit einem Heer an, musste aber ergebnislos wieder abziehen. Zur Vergeltung drang nun Wichmann mit einem überwiegend aus Slawen bestehenden Heer nach Sachsen ein und belagerte dort eine Burg bei Lüneburg. Hermanns Heer hatte sich wohl schon aufgelöst, jedenfalls leistete er der Bevölkerung, die sich in die belagerte Burg geflüchtet hatte, keine Hilfe. Es wurde dann vereinbart, dass die Eingeschlossenen die Burg verlassen können, aber Wichmann brach das Versprechen des freien Abzugs, sein Heer massakrierte die Männer und versklavte Frauen und Kinder.

Otto war derweil von einer Schlacht gegen Ungarn in Beschlag genommen. Nachdem er diese im Sommer 955 besiegt hatte und sich wieder anderen Problemen widmen konnte, wollte er Rache nehmen für das Massaker. Er marschierte also mit einem Heer über die Elbe. Hermann hielt sich aus diesem Rachefeldzug heraus, aber Gero zog mit. Zum Heer gehörten auch Slawen vom Stamm der Ranen. Ihnen gegenüber stand ein Slawenheer aus Obodriten, Wilzen und noch anderen, angeführt von Stoinef, dem Bruder des Obodritenfürsten Nakon. Das moorige Gelände behinderte das Vorwärtskommen des Heeres und es gelang den Slawen, die Sachsen am Fluss Raxa einzukesseln.

- Blick über die Recknitzwiesen zwischen dem Wasserwanderrastplatz und dem Hügel mit dem Slawenwall bei Pantlitz

Ottos Heer stand also vor der Raxa und kam nicht hinüber, das Ufer war zu sumpfig. Zurück konnten sie aber auch nicht mehr, weil die Slawen den Rückweg mit Baumverhauen abgeriegelt hatten. (Das ist eine Stelle im Bericht, die mir nicht klar ist. Dazu müssten die Slawen ja unbemerkt hinter die Sachsen gelangt sein und ebenso unbemerkt den Baumverhau gebaut haben – einen Baumverhau von nicht unbeträchtlicher Länge, wenn er dem Sachsenheer den Rückweg abriegeln sollte. Andererseites kannten die Slawen das Gelände sicher sehr gut und konnten sich eine Stelle aussuchen, an der der Weg durch Moor rechts und links möglicherweise ohnehin schon versperrt war.) Es war Herbst, der Untergrund nass und man kann sich vorstellen, dass die Sachsen bald krank wurden und hungerten. Otto schickte also Gero als Unterhändler zu Stoinef. Im Gepäck hatte er ein Freundschaftsangebot, in dessen Genuss Stoinef aber erst kommen sollte, nachdem er sich öffentlich unterworfen hatte. Das hätte Stoinef vermutlich ohnehin nicht vor den Augen seines gesamten Heeres getan. Gero tat aber noch ein übriges, um den Frieden zu verhindern, indem er Stoinef verhöhnte und mit der Überlegenheit der Sachsen prahlte. Bald standen die beiden sich gegenüber, zwischen sich den Fluss, und brüllten sich gegenseitig Beschimpfungen zu, bis sie sich schließlich zur Schlacht am nächsten Tag „verabredeten“.

- Der Blick zwischen die Bäume lässt noch erahnen, wie weit der Blick früher vom Wall aus über die Recknitzwiesen reichte. Auf dem Wall selbst und wohl auch auf dem Hügel werden damals keine Bäume gestanden haben.

In der Nacht griff Otto an – oder vielmehr tat er so, als würde er über den Fluss gehen wollen. Während die Slawen damit abgelenkt waren, Otto zurückzuschlagen, halfen die verbündeten Ranen Gero dabei, etwa eine Meile weiter einen Übergang zu finden. (Ich könnte mir denken, dass sie schon eine Idee hatten, wo sie suchen sollten. Sie durften ja nicht riskieren, dass Otto während der Suche die Ablenkungsschlacht verlor. Weit weg kann die Furt m. E. nicht gewesen sein, denn um den Verhau hinter den Sachsen zu bauen, mussten die Slawen die Raxa ja auch überquert haben. Vielleicht hatten die Ranen Spuren von dieser Überquerung gefunden, denen sie zur Furt folgten.) Die Sachsen schlugen drei Brücken über den Fluss, über die das sächsische Heer die Slawen angreifen und dank des Überraschungseffektes besiegen konnte. Stoinef und seine Männer versuchten zu fliehen, wurden aber verfolgt und zu großen Teilen erschlagen.

Auch Stoinef wurde getötet, von einem sächsischen Ritter mit Namen Hosed. Sein Kopf wurde auf dem Schlachtfeld ausgestellt und um ihn herum wurden siebenhundert Gefangene geköpft. Ich sag ja, Sympathieträger waren Ottos Leute auch nicht. Die Obodriten und ihre Verbündeten mussten sich dann doch Otto unterwerfen und ihm Tribut zahlen. Wichmann und Ekbert hatten sich nach Frankreich abgesetzt.

![]() Die Vitalienbrüder und die Hanse

Die Vitalienbrüder und die Hanse

Die Vitalienbrüder und die Hanse

Im 14. Jahrhundert machten die Vitalienbrüder Nord- und Ostsee unsicher – Kaperfahrer, die zum Teil im Auftrag von Königreichen und Handelsstädten unterwegs waren. Kaperfahrer oder Freibeuter waren daher sozusagen Piraten in staatlichem Auftrag. Statt eines Solds behielten sie ihre Beute. Die Piraterie störte den Handel massiv und fügte der Hanse großen Schaden zu. Andererseits profitierte manche Handelsstadt aber auch davon, dass die Piratenbeute irgendwo auf den Markt zum Verkauf kommen musste.